今週は僕のお誕生日週間なので、大岡山デートを一回挟みました。僕が生まれた日もとても暑い夏の日だったと、よく母が言っていました。

~前回までのあらすじ~

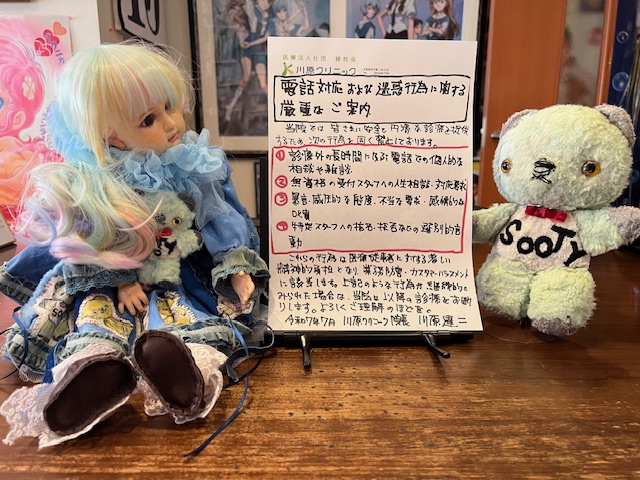

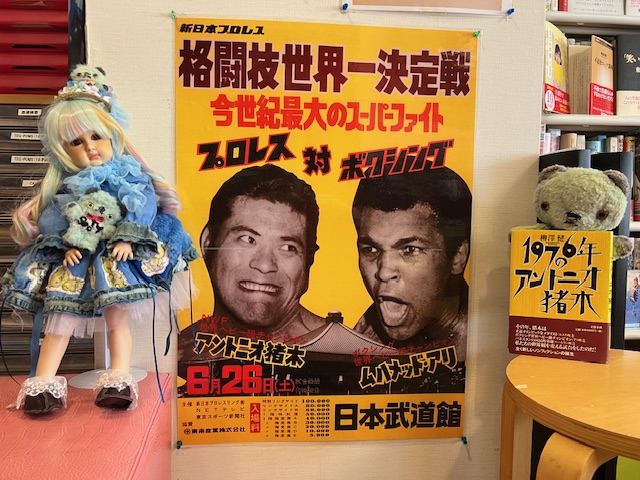

中1の頃から川原のそばにいるドールの名前は「ムンク」。

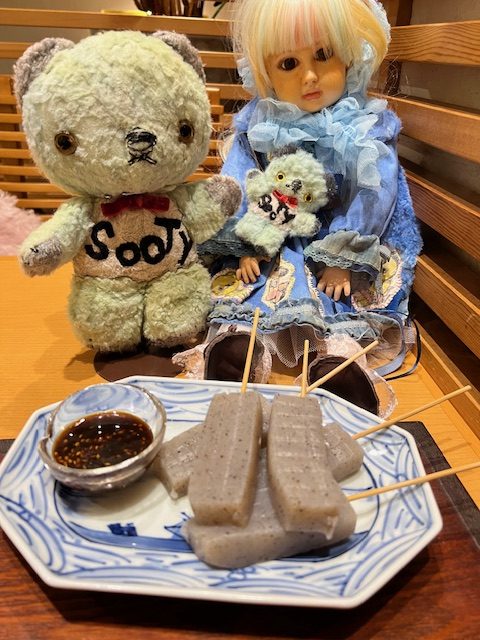

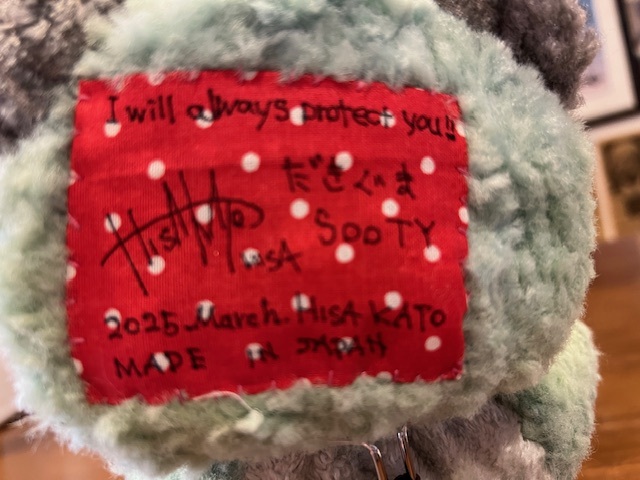

テディベアの第一人者の作家さんにリペアをお願いしたら、川原の「守護」を祈るクマ「抱き熊スーティー」をくれる。名前をラスプーチンにする。

生まれ変わってムンクが帰って来た。

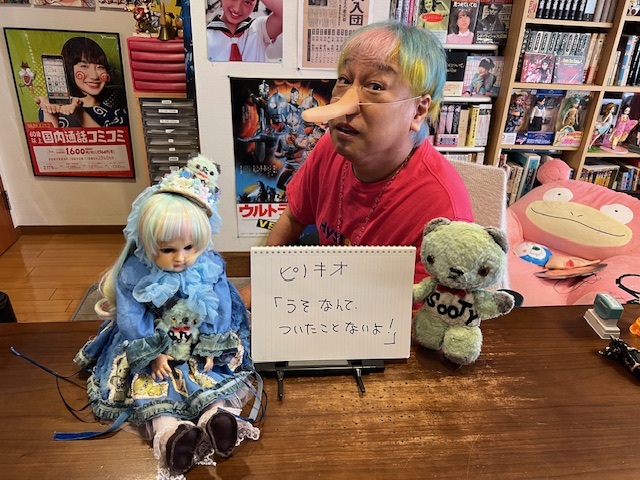

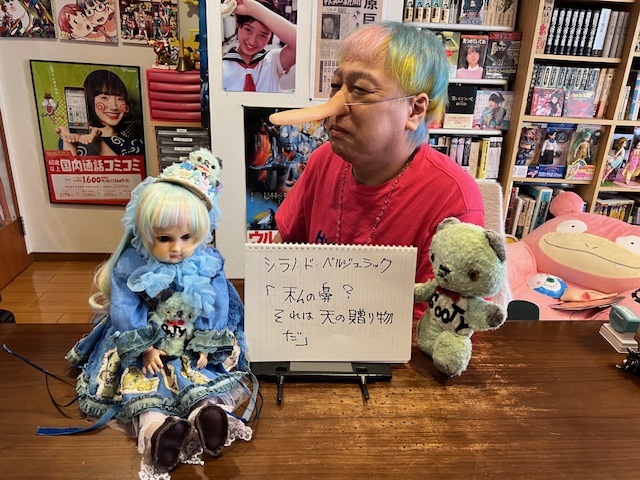

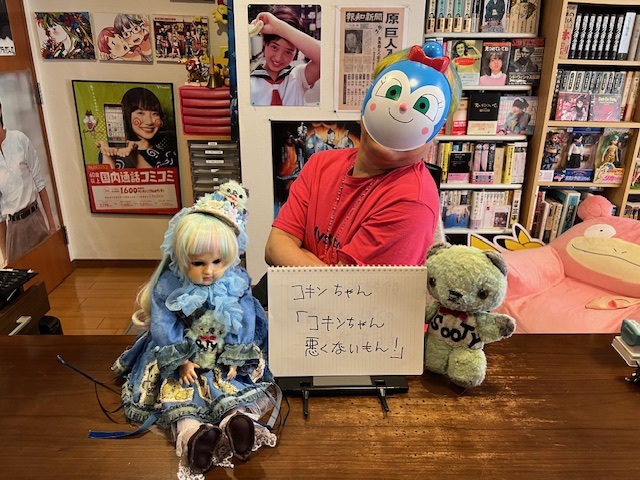

ムンク・川原・ラスプーチンのトリオ名は「SS♡T」。成長して行く「SS♡T」の成長譚「日刊ムンク」の第17弾。

ムンクを近々、またリペアに出すかもしれません。お人形作家さんが、その後のアフターケアと約束してた着替えのドレスを作るためです。

丁度よく(?)ドリームケースのリュックの背負うバンドも切れてしまったし、

考えたら50年暗がりにいたお人形が夢洲万博へ新幹線に乗って外泊したり、中野や新宿や池袋や西麻布などにまでお出かけしたものね。メインテナンスして貰うにはナイスなタイミングかも。

ムンクの衣装は、アリスの赤のハートの女王のドレス、が予定されてるけど、お人形作家さんが「何かセンセーのリクエストはありますか?」と聞かれたので、考えた挙句、「セーラー服」と答えました。うる星やつら、のラムちゃんや「かんなぎ」の、なぎ様が主人公と同じクラスに転入したように、ムンクも人間界の学校に行きたいかな?と思いを馳せたからです。でも、フランス人形にセーラー服はお人形作家さんの頭を「?」にしまくったようなので、予定通りに行くと思います。しばし、またムンクと離れ離れになる日が来ます。今生の別ではありませんが、人生は一期一会です。一日一日を大事に生きて行きたいですね。

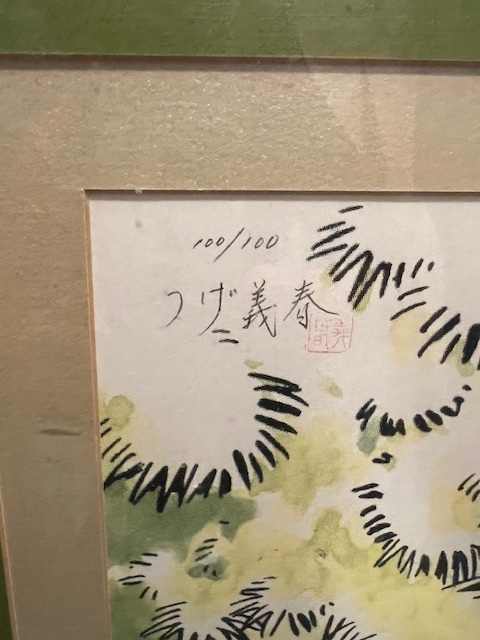

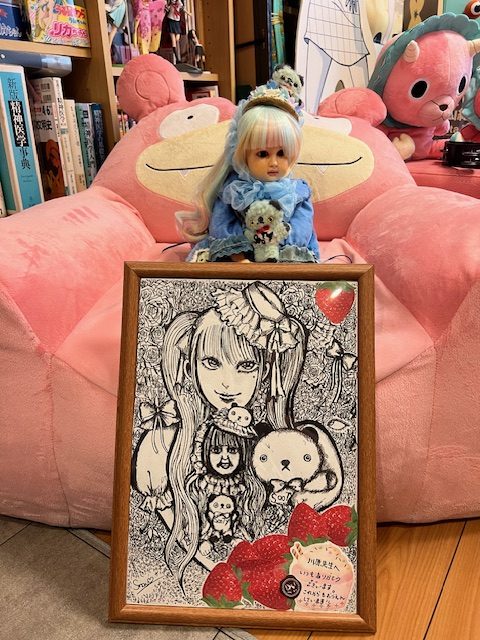

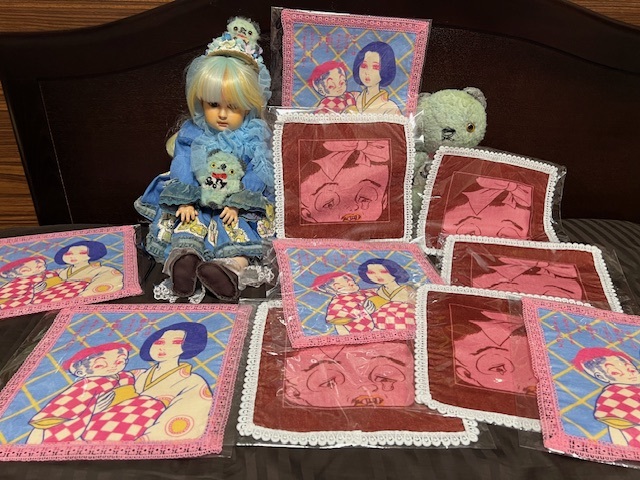

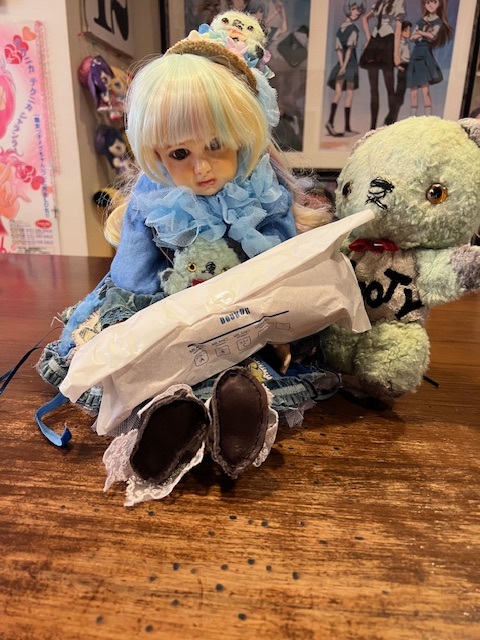

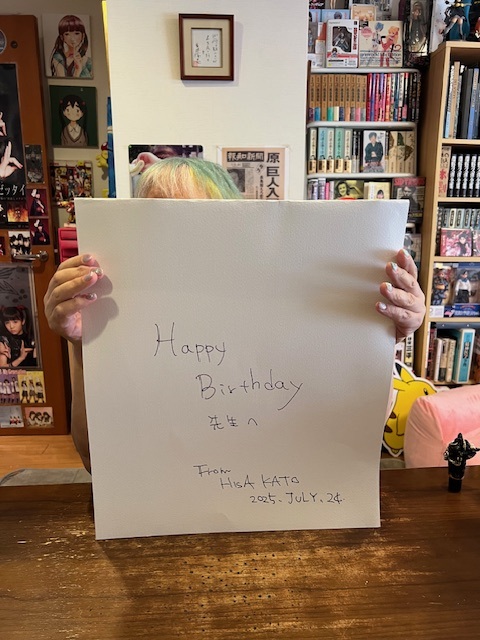

そんなお人形作家さんから一足早く、お誕生日プレゼントが届きました!

「Munch’s Treasure」というタイトルです。

「ムンクの宝物」という意味ですね。

左の大きなムンクはレインボーカラーの「セーラー服」を着て、両手で何かを探している仕草です。その中のひとつに右のムンクを考えています。そう、僕が特注して作ってもらったドレスのことです。

お人形から本物の「少女」になりたがっているかのようなイメージが昔の少女マンガチックに描かれています。

・火曜日

ムンクのお直しデー。

帽子を取り外します。

この着脱が難しいのです。

ウイッグを丁寧に。

今回も一人ではうまく出来ません。

仕上げは受付の羽田さんにやってもらいました。

女の子はみんな出来るんですね!

・水曜日

僕の小学校は女子高の付属で中高は女子校で、小学校だけ共学だった。道を一本挟んだ敷地に中高の校舎があった。そこの体育館倉庫のそばに、ミリンダの自販機があって、本当はいけないのだが、僕は休み時間に買いに行っていた。バレるとヤバイから、体育館倉庫の中で、ミリンダ、を飲んで小学校校舎に戻る、ということをこっそりしていた。すると、その体育館倉庫の中には、隠れてタバコを吸っている女子高生がいた。僕らは弱味を握り合い、ここはお互いのために秘密にしようと、共犯関係になった。僕らはほぼ毎日、体育館倉庫で落ち合った。

彼女は何かの運動部に所属していて、その顧問の教師と内緒で付き合っているのだと打ち明けた。でも、それはリンリ的にイケナイことらしかった。僕はえらそうにミリンダを飲みながら、「ふ~ん、リンリ的ねぇ~」などと応えていた。

彼女はあまり頭の良い生徒ではなかったようで、僕と彼女の年の差を、簡単な引き算なのに、指を折って数えていた。その数字が自分と教師の年の差より小さな数だったらしく、「よし!」と僕に乗り換えることにすると宣言した。そして僕は、「将来、この人と結婚するのかなぁ」とボンヤリと思った。

それから数日後、彼女は体育館倉庫にパタリと姿を見せなくなった。おかしいな、と思って、放課後、正門でまちぶせしていたら、彼女がやって来た。明るい陽の下で逢うのは、初めてだった。僕は「最近、どうしたの?」と聞くと、彼女は「あんたのお父さん、PTA会長なんだって?」、「そうだけど」。「身分が違うよ!」と彼女は目を合わさずに、そう言った。僕はそんなこと関係ないじゃん、と言いながらも、「この人は障害付きの恋に恋する人なんだ」とも思った。

風の噂で、彼女は卒業してから、その教師と結婚したと聞いて、「そいつは良かった」と思ったものだ。

・木曜日

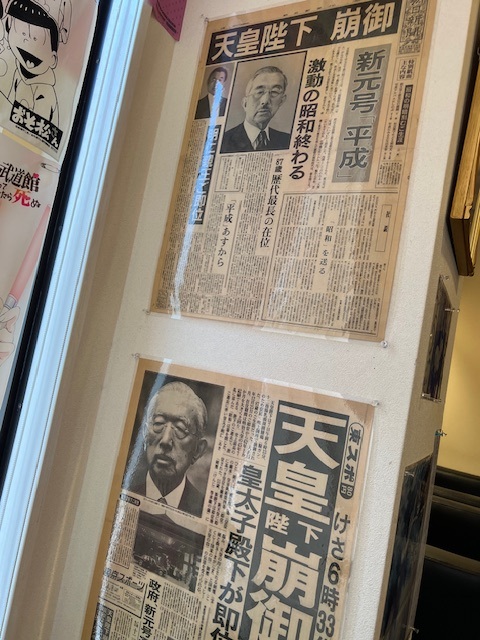

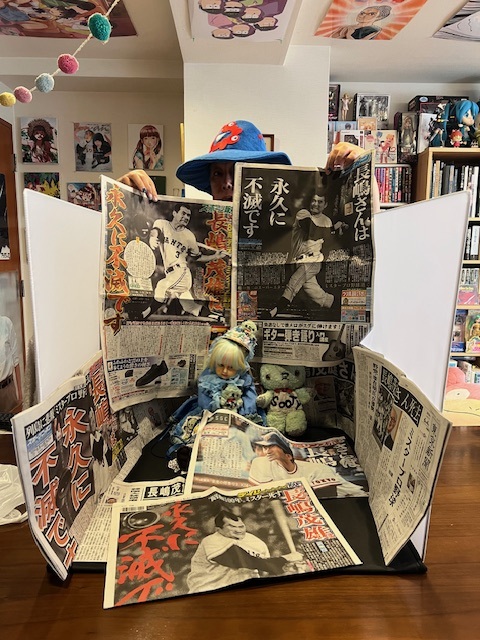

今日はお誕生日です。0時になってきっかりにお誕生日祝いのLINEをくれた友人もいました。ありがとう〜。

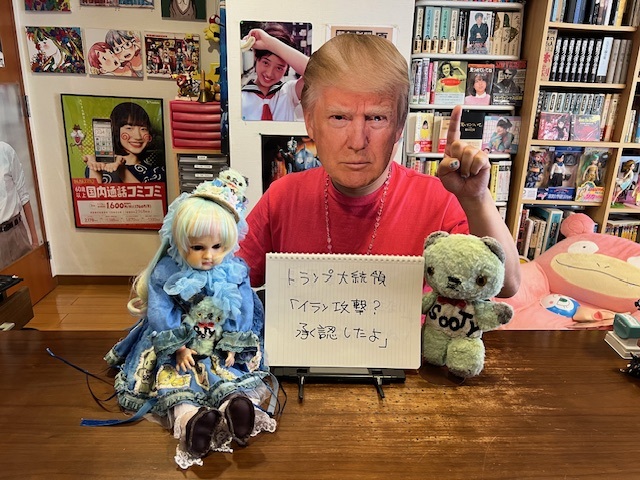

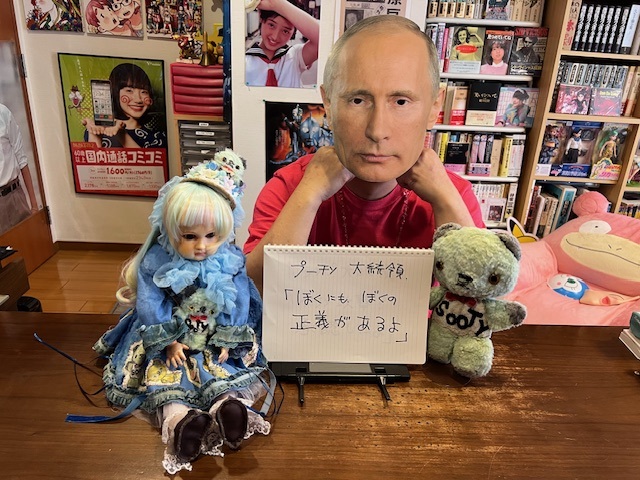

「老いるショック」の生みの親である、みうらじゅんは、はみ出した老人を「アウト老」と呼んでいます。還暦を越えたら年齢は関係なくもう先輩も後輩も関係なく、「何才児」と呼び合います。僕は、63才児、になりました。

下は、誕生日祝いに頂いた入浴剤。僕は最近、入浴剤に凝っています。

・金曜日

大学の近所のフィリピンパブで勤めてた日本人の女の子について。店がはねてから、「自分の家で呑み直そう!」と誘われた。断る理由もないから付いて行った。すると、家に着くなり、彼女は「ちょっと待っててね」と言って、神棚を開いて、お経をあげ出した。それは簡素なものだった。それから彼女は、店からくすねて来たというウヰイスキーのボトルをバッグから出して、「呑もう!」と言った。僕は、「あなたの信じてる神様は、こういうことして怒らないの?」って聞いたら、黙り込んじゃった。次の日曜日、彼女は僕のアパートに来て、部屋を掃除してくれた。お礼に近くで、ビールでもおごるよ、と蕎麦屋まで歩く道すがら、彼女は「日曜の昼間に歩けるなんて嬉しい」と言った。僕はなんとなく「僕は、この人と結婚するのだろうか」、と思った。

しかし、国家試験が近くなり僕は店に行かなくなったし、彼女からも何のアクションもなかったから関係は途絶えた。何年か経って、気になって、その店のあたりに行ってみたが、それっぽい店はいまだにあったが、店名も変わっているし、もうさすがにその子はいまいと思って、店には入らずに帰って来た。ただそれだけのこと。

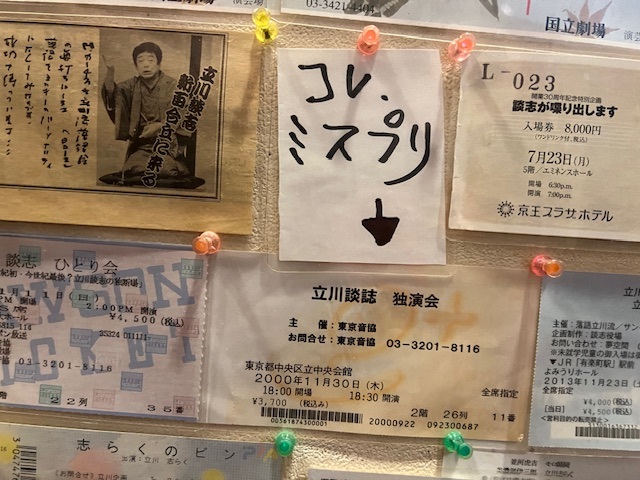

・土曜日

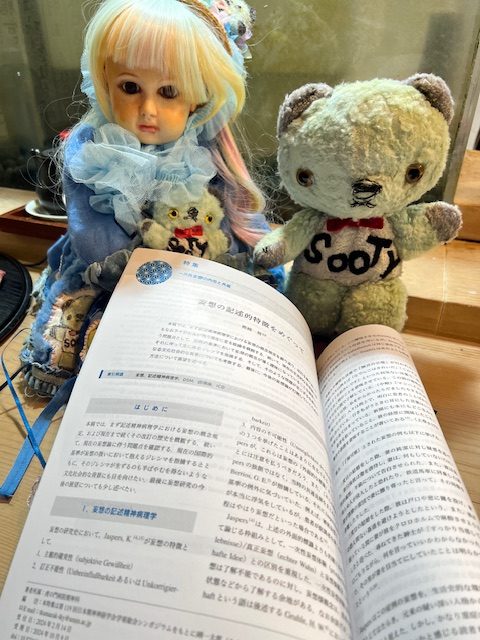

今日は最終土曜日なのでクリニックの「定例会」という名の勉強会です。ひと月は早いものです。

下は、誕生日祝いにお友達が送ってくれたムンク用のヘアブラシ。

ハートの型になっています。

色は僕の好きなエメラルドグリーン。

これからはこれでムンクの髪をお直しします。

次号へ続く。