23/ⅩⅡ.(木)2010 天皇誕生日

「涼宮ハルヒの消失」ブルーレイの特典映像で、ロケハン映像や舞台挨拶やメイキング映像をみる。

どこかの舞台挨拶で言っていたが、そもそも、「涼宮ハルヒの憂鬱」をアニメ化するのは不可能だと思われていたそうだ。

それは、原作がキョンの一人称で語られているから、「その頃、何々では~」という場面転換の手法が使えないから。

それを、「やります!」と手をあげたのが石原立也監督だったというエピソードが良かった。

細部にまでこだわり作り上げる製作者の心意気は、往年の円谷プロにも通じる。プロとして、見習うべき点が多い。

下は、ブルーレイのおまけの栞。こういうのも、ファンには嬉しいものだ。↓。↓。

他にも、長門のクッション・カバーがついていた。今、ベッドには「ひぐらし」の竜宮レナの抱き枕と、「けいおん」の毛布もある。

寝具が、スゴいことになっていく。

BGM. カーペンターズ「シング」

しょこたんバスツアー

5/ⅩⅡ.(日)2010 まさかの…

今日は、しょこたんのファンクラブ限定のバスツアー。この日を、楽しみにしていた。

室内履きを用意しろ、と言われたので大岡山北口商店街で小学校用の上履きも買った。↓。

名前も書いた。↓↓。

それなのに、まさかの寝坊で、不参加。ショックで、一日寝ていた。

でも、今週は忙しかったから結果的に良かったのかも。

夕方から、起き出して、Nさんにもらった芋焼酎を開ける。「赤兎馬」、まろやかな口当たり。

久方ぶりに、柳家三亀松の都々逸を聴きながら呑む。

BGM. 堀ちえみ「素敵な休日」

きょうは両国

8/ⅩⅠ.(月)2010 くもり

両国にK-1を観にゆく。

70kg級トーナメントの決勝。

今年はアンディ・サワーとブアカーオが出場しないため少し見劣りするが、

魔娑斗引退後のK-1MAXの選手達のモチベーションはすごいから、内容に期待できる。

丁度、全日本プロレスが世界の強豪をズラリと並べたのに対し、

新日本プロレスのアントニオ猪木は自身の試合内容によって、

NWFヘビー級というローカル・タイトルの価値を高めて行ったのと同様に、

昔の名前にたよらず、いいものをみせていけば必ずそこに人が集まる。

そんな両国大会、僕の席はいい席で通路ぎわで、柵を挟んでとなりにラウンド・ガールが座ってた。

だから、ずっとラウンド・ガールと隣り合わせで、まるで、ラウンド・ガールと一緒に観戦に来たような錯覚におちいった。

リザーブの日菜太や決勝戦前に登場した山本優弥は、ともに総合の選手相手に圧倒的な強さを見せた。

とくに優弥は優しい顔して、紳士的なファイトで、鬼のような強さで、えげつなく勝ち、

「大晦日は、チェ・ホンマンとやりたい!」とリング上からマイク・アピールした。

小さいのがデカいのをやっつける!、は格闘技のロマンだ。

大晦日のお祭りを盛り上げようとの話題提供だ。MAXの選手は、こういう風に皆、意識が高い。

トーナメントも白熱して、いい内容だった。これなら、大丈夫。目先の視聴率なんて気にしない方がいい。

迷わず行けよ、行けば分かるさ、だ。

11月8日は、父の命日。

国歌斉唱の際、父を想い両国より手を合わせる。

家に帰り父の残した本の何冊かをパラパラとみる。

そんな命日の過ごし方でした。

BGM. 植木等、藤田まこと「今日が命日この俺の」

愛のひだりがわ

22/Ⅸ.(水)2010 はれ

『愛のひだりがわ』は、僕が1人で焼鳥屋に入る時、誰かに話しかけられたくないので、近くの古本屋で買い、泣きながら焼鳥を食べて読んだ本です。おすすめ図書です。

近未来の日本が舞台。幼い頃、子供の泣き声をきくと反射的に噛み付いてしまう癖のある大型犬・デンに噛まれ、左腕が不自由になった小学校6年生の少女・月岡愛。母を亡くして居場所を失った愛は、行方不明の父を探す旅に出る。愛は犬と話ができ、愛に噛み付いてすまないと思っているデンや大勢の犬を引き連れているので「野犬の女王」とか「犬姫様」だとか呼ばれていた。暴力が支配する無法の世界で次々と事件に巻き込まれるが、デンや、空色の髪をした美少年・サトルや、不思議なご隠居さんや、「魔呼徒」という不良グループなど出会った仲間に助けられて危機を乗り越えていく。 皆は競うように愛のひだりがわについて歩いた。それは左腕の不自由な愛を守るためにデンが始め、皆が受け継いだ。

僕がちょっとしんみりしたのは、空色の髪をしたサトルが愛以外の女の子を好きになったと告白するシーン。サトルの相手は、彼の入ってる宗教団体では「盲目の天使」と呼ばれている子だった。愛は考え込む。「わたしは左手が不自由だし、そのひとは盲目。もしかして、サトルは憐れみのまじった気持ちで女性を好きになるタイプなんだろうか」と。勇気と希望を失わずに生きる少女の成長を描くジュブナイル小説、そして衝撃のラスト・シーン。

「時をかける少女」の筒井康隆の傑作だ。↓。

ところで、どうして「愛のみぎがわ」ではなくて「愛のひだりがわ」なんだろう?。語呂の問題かもしれないが…。

僕なりに考えた仮説をひとつ。旧約聖書の詩篇16-8に、「主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない」とある。神様が「みぎがわ」にいるから、犬や人間は「ひだりがわ」なのかな、って思った。

BGM. アダムス「旧約聖書」

九月の空

3/Ⅸ.(金)2010 はれ

いよいよ九月ですね。石野真子の初主演映画『九月の空』が思い出されます。

たしか男子しかいない剣道部に石野真子が入部して~という話だったと思う。あれは嫌な映画だった。

プライベートでもキス未体験の真子にキスシーン。必然性がない。友達と観に行って、キスシーンでは友達の目を隠した。

真子の引退が決まってから、GOROでヌードが発表になった。

僕はかなり頭に来ていた。事務所とか、そんな雑誌を買った自分とかに。グラビアの石野真子の目は悲しげに見えた。

当時、サザンオールスターズの歌詞で「醒めた瞳の人には何もできない~」っていうのがあり、桑田に見透かされた気がした。

その後、鶴光のオールナイトニッポンで真子のメッセージが流れた。

「あれは、インチキで、あんな話は聞かされてなくって、だから、そんな女だとみんなに思われたくない…」って言っていた。

僕は翌日、夕方、庭の焼却炉に、真子のヌードを破って入れ、火つけて燃やした。

グラビアの石野真子が黒い煙とともにクニャクニャによじれながら燃えて消えた。

石野真子の残したレコードの最後の言葉は、

「私も苦しいことがあったらみんなのこと思い出すから、みんなも苦しいことあったら私のこと思い出して…」であった。

先日、ある人物から「石野真子、好きだったでしょう?これ、どうぞ」と例の「GORO」の記事をもらった。

ある意味、お宝。

27年の歳月を越え、解禁してしまうか?しかし、あんまり気乗りしなくって、実はまだ見れてないのです。

BGM. 石野真子「ハイスクール・クイーン」

メメントモリを笑え

29/Ⅷ.(日)2010 はれ

土曜はクリニックの飲み会。今回は、森国さんも参加し全員参加。

初参入のため店の場所がわからない森国さんを待つ間、徳田&岡田&吉田と楽器屋で時間をつぶす。

電子ピアノやグロッケンやおもちゃのドラムをいじったり、ギターやショー・ウインドウの管楽器を見て過ごす。

鍵盤がペラペラのキーボードをみつける。マフラーみたいに首に巻いても弾けそう。

昔、クレージーキャッツの映画で、石橋エータローとピアノの連弾をしていた桜井センリが、

石橋に邪魔されて突き飛ばされた腹いせにピアノの鍵盤を捲り上げて

、首からかけて踊るというナンセンス・ギャグがあったが、それが現実化したのだと思いびっくりした。

ショーウインドウには小さいホルンがあったり、クラリネットのような形態で吹き口はリコーダーのように気軽に音楽を楽しめる楽器もあった。

そういえば、僕は中1の音楽の時間に笛の授業があり皆と同じのを使うのが嫌で貯金をはたいてドイツ製のリコーダーを買い、

さっそうと授業に参加したまではよかったが、ドイツ製は「ファ」の音の指使いが違い、とても苦労した。

いとう君は僕と同じ了見で、アルト笛を持ってきた。大きくて目立ったのは良かったが、合奏すると一人だけ音色が違った。

のなか君という子は、横笛を持って来た。もはや、楽器が別。世の中、色んな人がいて面白い。

書籍のコーナーの方に行くと、フィル・スペクターの本をみつけた。2010年7月に出たばかりの本だ。

少し立ち読み。

もう森国さんが来てるかもしれないから~と徳田さんに言われ、いったん店を出るが、気になったのでUターンして戻って買う。

それが、コレ↓。

森国さんと合流後、お店へ。店の前で塚田さんが待っていて、全員揃ってお店へ。

僕はいつもワインを呑み過ぎるので、今回は日本酒にしてみる。

カマンベールおやき、を徳田さんが皆のお皿に取り分けてくれたが、柔らかい食材なので丸いお皿に乗っけると、

先っぽの方がしなやかなカーブを描いて、外へグニュっとはみ出した。サルバドール・ダリの時計みたいだった。

日本酒で、記憶が溶けていくのを暗示しているようだった。

飲み会を月例化し、この店も4度目。

すっかり慣れたものだと思っていたら、トイレから出てきたとき、「ここ女性用ですよ」と注意された。

入り口の上に「姫君」という木札が貼ってあった。

僕は、普通に酔っ払って、家に帰って、ブドウを食べて寝た。

朝、起きてUFCでB.J.ペンが負けたのを聞き、ショック。

その流れのまま、下北沢に「メメントモリを笑え」というライブを観に行く。

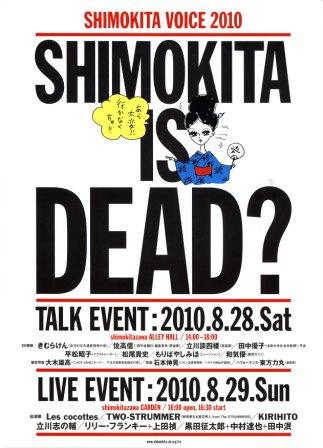

これは単に、立川志の輔が出演するという理由だけでチケットをとった。下北沢で降りるとビラをもらった。

「SHIMOKITA IS DEAD?」。

会場に行って、イベントの趣旨を知った。

下北沢駅には再開発案があるらしく、駅にロータリーと26メートル幅の道路を作るという計画があるらしいのだ。

知らなかった。シモキタは、駅付近にほとんど車が入れず、小路が多いので、独特の文化を作って来た。

そこに大きな道路ができると、周辺のビルが高層化し街が様変わりしてしまう。

地価が上がり、昔ながらの店が撤退し、大型店やチェーン店が増え、コンビ二やサラ金ばかりになる。

今宵、シモキタに思い入れのあるアーチストが集い、道路計画見直しを訴えようというイベント・ライブだったのだ。

一組目は『Les cocottes』という2人の女性グループだ。

レトロな曲調に囁き系のボーカルで、1人は赤、1人は緑のゴシック風の衣装で客席から登場した。

表情を極力抑え、本人達は「バレー・ショウ」と言っていたがストリップのダンスでもあるようなデカダンな世界観を演出する。

ココッツとは、‘淫売婦’という意味もあるらしいが、さながらパリの高級娼婦と言った感じ。

「冗談画報」があれば出演しそう。なかなか面白い。シモキタっぽい。

二組目は、『TWO-STRUMMER』。The STRUMMERSの岩田美生と渡辺明人のユニット。

「傷だらけの天使」のテーマに乗って登場。テーマは「昭和の男」。クラッシュやARBやサンハウスの歌なんかを歌ってた。

そういえば、鮎川誠もシモキタに住んでたはずだ。

三組目は、『KIRIHITO』。ギターとスタンディング・ドラムの2人組。ノイズ、という感じ。これも、シモキタか。もの凄い爆音。

僕は、急に冷房が効き始めてきた。急激な音刺激で自律神経がやられたのかもしれない。

シモキタが下北半島に思えてきた。つらいよぉ、寒いよぉ、と心で唱えてたら、急に笑い出してしまった。

どうしよう。おかしくもないのに、笑いが止まらない。

人間、極限のストレスにさらされると気分が倒錯するものだと身をもって知る。

しかし、彼らのシモキタ愛は感じ取った。人柄も良さそうな人たちだった。

その後、立川志の輔の落語を聞き、ホッっとして、抜けて帰る。

実行委員の平松昭子さんは、可愛いイラストレーターなのだが、

「きょうの参加者が別の人に伝えていかなければ」と提言した。

僕は、会場で売ってた一部100円の吉本バナナのエッセイを幾冊か買い、

まずはクリニックのスタッフに配る、草の根運動から始めてみようと思う。

ところで、中世ヨーロッパでは、「メメント・モリ」というラテン語の言葉が流行したという。

この言葉は「汝の死をおぼえよ」「死を忘れるな」という意味で、中世の修道士たちは、この言葉を常に心に刻み、

自らの生きる姿勢を正したといわれている。

当時はコレラやペストが流行し、人々は常に死と隣り合わせの中で暮らしていた。

寺院や修道院へ巡礼して癒しを願う行為が各地で見られた。 中世の修道院では、この「メメント・モリ」というあいさつが交わされたという。宗教の時間で習った。

Y.P.さんによると、メメント・モリには今を楽しめ(我々は必ず死ぬから)の意味があるそうだ。

話は戻るが、シモキタには色んな思い出がある。

DORAMAという古本屋&レンタル・ビデオ屋にはよく行った。

掘り出し物の漫画やマニアックな映画やUWFのビデオが揃っていた。

大学の野球部の先輩のセンダさんとコウノさんもこの町に住んでて、

僕は大抵、飲み会では酔い潰れるのでどちらかの家に泊まらせていただいた。

1人で、外で酒を呑んだのもシモキタがはじめて。

マックの坂を降り切った処に、おでん屋がありそこで1人で呑んで、

そのあと先輩のボトルがキープしてある店に入って「I.W.ハーパー」を勝手に呑んだ。

大学4年の時、「居酒屋で呑むより、王将で呑んだ方が、うまくて安いのでは?」とトモエ君が発案して、

シモキタの「餃子の王将」でテストの打ち上げをした。ホイコーローが5皿、マーボードーフが5皿、

レバニラ炒めが5皿、鳥の唐揚げが5皿、餃子5人前というラインナップだった。

大学2年の時、クラスのアイドルのAZが軽音部のバンドでリード・ヴォーカルをやるというので観に行ったのも、

シモキタの「LOFT」。

AZのタキシード姿は凛々しくて、チープトリックやシーナ&ロケッツの歌を歌ってた。

大いに酔って、騒いで叫んでつぶれた。

それは、丁度、父が死んで35日目だった。

BGM. シーナ&ロケッツ「ピンナップ・ベイビー・ブルース」

サタデー・ナイト・ラバさん

28/Ⅷ.(土)2010 はれ

先日のブログ記事「逢ったとたんに~」を書いてから、思い出したことを書きます。

ちなみに表題のサタデー・ナイト・ラバさんの、ラバさんとは、小学校の時、ドリフの歌で♪わたしの~ラバさん~酋長の娘~♪

という変な歌があり、何かと思ったら、ラバとはLOVERで恋人のことらしい、と知ってから気に入って使ってる単語。

つまり、土曜の夜にピアノのレッスンを受けてたから、ふざけてそう言ってた。

その日のマリコ先生は何かスターのような白いワンピースに赤いベルトの様なものをしめ、

いつもながら独特のふんわりとした、しとやかな意志の流れみたいな電磁波を発している、サタデー・ナイトだった。

次にやりたい曲を聞かれたので、「Just One Look」ってな調子で、「来週、テープを持ってくる」ということにし、

試しに僕はそのメロディーを右手だけで弾いて、「こういう曲なんですよ」的な次回予告風の紹介をすると、

彼女は「ああ」と光り輝く笑みを浮かべ、いきなり「こういうのですね」と両手でスラスラと弾き出したのだ。

僕が、メロディーだけなら口ずさめる程度のものを、マリコ先生はピアノでやれてしまうのだ。

そして、その時、「これ、リンダ・ロンシュタットも歌っていますね」と言ったのであった。

別の機会にマリコ先生が「川原さんに合うと思って」とチョイスしてくれたレッスン曲が「メロディー・フェア」だった。

偶然だが、これは僕の大好きな映画「小さな恋のメロディ」の、僕の大好きな主題曲で、たいそう感激した。

僕の葬式に、是非、生演奏して欲しいと思ったほどだ。

ここで、「葬式にかけて欲しい曲ベスト3」を選出してみよう。

第3位、西城秀樹「君よ抱かれて熱くなれ」。第2位、郷ひろみ「花とみつばち」。第1位、野口五郎「きらめき」。

新御三家で、決めてみた。

BGM. エルトン・ジョン「土曜の夜は僕の生きがい」

今週のハエライト。

27/Ⅷ.(金)2010 はれ

今日の自慢。空中に飛ぶハエを、うちわ一発で叩き落す。

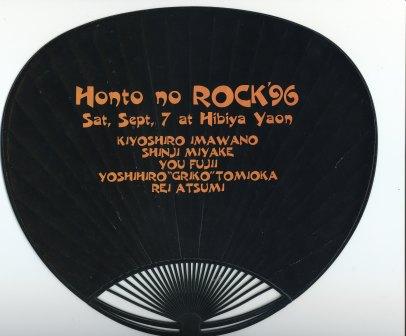

南波先生に、毎週金曜お昼に体をみてもらってるから、キレがいいのだ。下の写真↓が、手柄のうちわfromタワレコ。

ちなみに、待合室に置いてあるのはキレイなのでご安心を。

うちわついでに他に持ってるうちわも紹介。

①茅ヶ崎サザン・ビーチ。↓。何年か前の花火大会のやつ。

②サマー・ウォーズ。↓。A子とサンドラッグのゴトウさんにあげた。

③EVANGELION。↓。Hさんにいただく。ありがとう。

④自演乙。↓。K1の会場で、Tシャツを買ったらくれた。

⑤スクリーミング・レビュー。↓。清志郎が死んだ気は、まだしないなぁ。

夏ももう終りだ。♪あおげば~とおとし~、いざ~さら~ば~♪。ハエだって人間だって、死んだら同じさ。

BGM. 自切俳人とヒューマン・ズー「ハエ ハエ ハエ」

(註)自切俳人の正体は、北山修です。

鳥には好評

26/Ⅷ.(木)2010 はれ

今日も暑い。天気予報によると、しばらく暑い日が続くようだ。

お昼は、森国さんと東工大のそばのそば屋「しなの」へ行く。

天然スッポン2万円、との札に気を奪われ、僕は注文がなかなか決まらない。

他にも、ままかり、酒盗、ホヤ塩辛などのメニューがあり飲み屋みたい。結局、僕は天丼セットにする。

ミニ天丼には小さいエビ天が4本ついてた。あとは、もりそばと冷奴とお新香がついて千円。

森国さんが何を頼んだかは秘密。個人情報だから。

ただし、鮭のチビおにぎりがついてたことだけは明かしておこう。

東工大周辺には、他にも色んな食べ物屋さんがあり楽しい。

つげ義春の漫画に「李さん一家」というのがあって、そこに登場する李さんは世にも稀な鳥語を話せる人間である。

李さんが言うには、

「でも鳥は話題に乏しく、たいてい天気の話かエサの話くらいのもので、あまりリコウではないのです」。

鳥と同レベル、「十中八九N・G」、更新中!。

BGM. レーナード・スキナード「フリー・バード」

逢ったとたんに一目惚れ

24/Ⅷ.(火)2010 はれ

最近のジャパニーズ・ピープルは英語が達者になったせいか、映画を邦題に訳すことは少ない気がする。

昔は邦題ばっかだった気がする。

僕の知ってる一番の意訳はビートルズの「A Hard Day’s Night」を「ビートルズがやって来るヤア!ヤア!ヤア!」に。

水野晴郎のたくみ。

洋楽も同様。

僕の一番のお気に入りはフィル・スペクターの代表作、テディ・ベアーズの「To Know Him Is To Love Him」。

直訳すると、『彼を知ったときが、彼を愛したとき』。

それを「逢ったとたんに一目惚れ」に。

写真↓左がスペクター。

この歌は、1987年にエミルー・ハリス、リンダ・ロンシュタット、ドリー・バートンがトリオでカバーしている。

実力派3人のユニットは丁寧な歌唱力と優しいハーモニーが温もりを感じさせ、人肌恋しくなる。

寒い冬には、暖炉の火を見ながら、ビールを飲みたい気にさせる。

一目惚れ、で連想。

ドリス・トロイの「ジャスト・ワン・ルック」。心弾ませる軽快なイントロのピアノ・ソロが、一目惚れの鮮烈さを見事に表現している。

ドリス・トロイという人は、いわゆる一発屋だったそうだ。

だからこそ、この曲の主題である、「一目惚れ」の純度を高めてるような気がする。

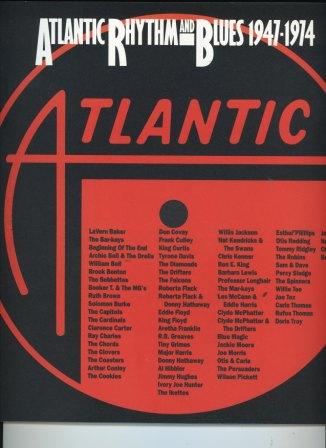

大学の頃、中森明菜で大儲けしたワーナー・パイオニアが、その収益を社会に還元すべく、

あまり売れるとも思えない全8集からなる「ATRANTIC RHYTHM AND BLUES 1947-1974」を発売してくれた、

と友人が感激していた。

その第5集に収められている。↓。

僕はこの曲を、以前このブログで紹介した「ローランド、大人のためのピアノ・スクール」で練習したことがある。

マリコ先生にテープを渡し、譜面に起こしてもらった。マリコ先生はこの曲を知っていて~、

「これ、リンダ・ロンシュタットも歌っていますね」と言っていた。

すごいぞ、リンダ・ロンシュタット、一目惚れ2冠王だ!!。

BGM. ホリーズ「ジャスト・ワン・ルック」