G「明日徳田先生のカウンセリングと、診察の予約をしていたのですが、(その時間息子を見てもらう為の)父が忙しく、また母も具合が悪く、キャンセルせずを得ない状況になってしまいました。先週も同じ理由でカウンセリングを当日キャンセルしてしまいました。ちなみに父は来週も忙しいらしく…次のカウンセリングはしばらく未定となりそうです。川原先生の診察は、土曜などに会いに行きます🙋♀️何卒よろしくお願いします。」

僕「子供は連れて来れないよね??」

G「不可能ではないかもしれませんが、泣いたりぐずったりはするかもしれないです💦」

僕「1時からにしたら?そしたら、俺がみててやるよ。明日のその時間はたまたま暇なんだよ。明日は俺の母の命日だから、なんとかしてやりたいんだよ、個人的には。故人だけに。診察室で玩具あるし。喋れるんでしょ?男同士何か話すよ。」

G「まだ喋れないんです。ガッコ(だっこ)なら言えます。」

僕「俺、仕事柄、話通じない人、慣れてる。原さんもいるし。なんなら、公園に連れてく。」

G「話通じない人、慣れてるって…笑ってしまいましたが、有難うございます。息子は‘ソーダ水’というあだ名で一歳5ヶ月です。」

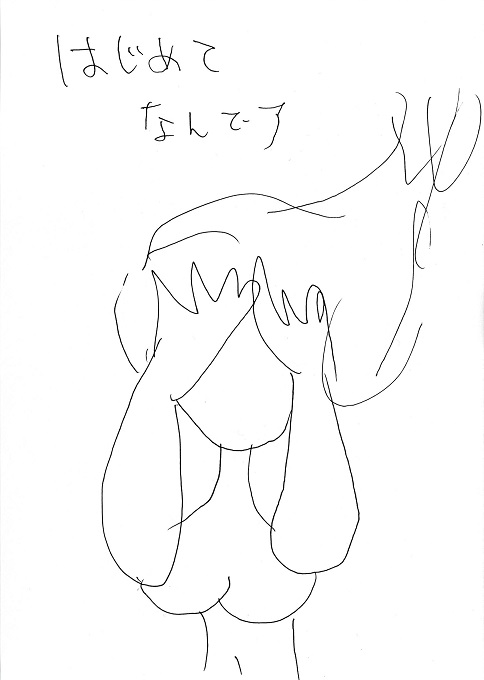

僕「喋れなくても絵は描けるの?たとえば、離れてる間のお守りに母子で描いた絵を各々持ってたら?」

G「クレヨンとか色鉛筆を投げたりして遊びます。苦笑。なにかお守り的なの探して行きます。今年で一番温かいです。。😭」

僕「まだ3月だけどな」

G「では行ってもいいですか?泣いたりして手がつけられなったら、川原先生と息子もカウンセリングルームに入ってきてください。徳田先生がオッケーなら🙇」

僕「徳田さん、原さんともオッケー。了解です。」

G「本当に有難うございます。ちょっと場慣れも必要なので、12:30過ぎくらいの少し早めに伺います。よろしくお願いいたします!!」

僕「人生は一発勝負だけどな。」

G「そうですね。先生のお母さまも見守ってくれてるのだし、心強いです。」

僕「うちの母は、俺に甘い❕」

G「先生をみれば愛されてたことは分かりますよ笑」

僕「俺がこんな魚の黒い皮しか食べれない偏食でも、

従業員(当時は10人以上で一緒にご飯を食べてた)の、皮を強奪して、僕に与えてた。それも愛?きっと愛?もしかして愛?松坂慶子か?」

G「笑!」

僕「お守りづくりを12時半からやろう。」

G「了解です!なんだか楽しみになってきました😊 画材はお願いしても良いですか?」

僕「画材はありあわせで。ありあわせ、って料理が好きな子が多いらしいね。みんな違うメニューなのに。OK牧場!」

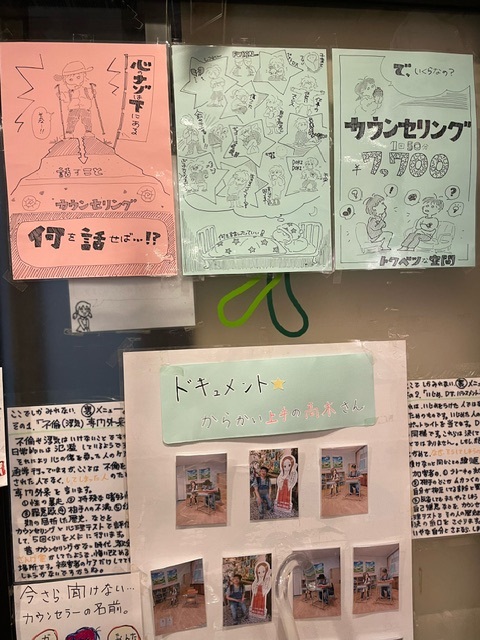

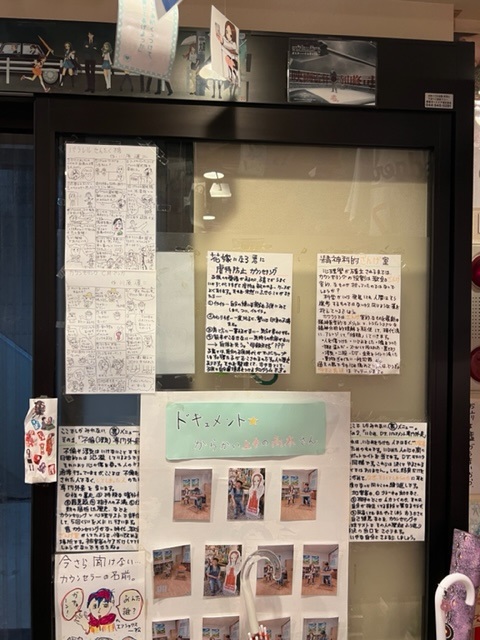

元受付の鈴木さん(元うかいさん)にも助っ人を頼む。直前に連絡が入る。

鈴「準備してたのですがお昼寝してしまって行けませんでした😫がんばってください!」

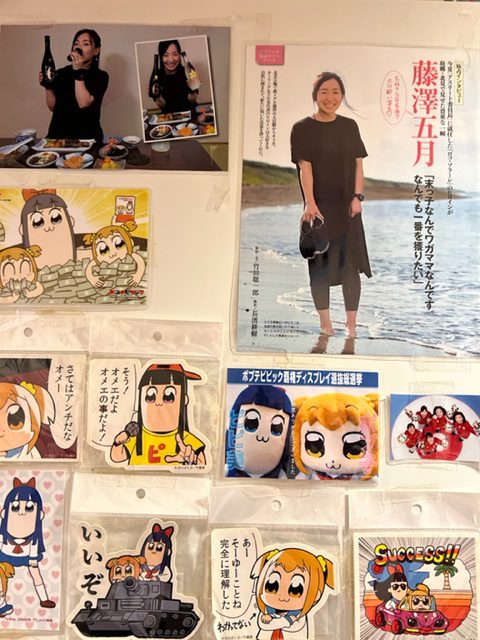

Gさんはお花を持って来院。母への供物か。お花ありがとう。

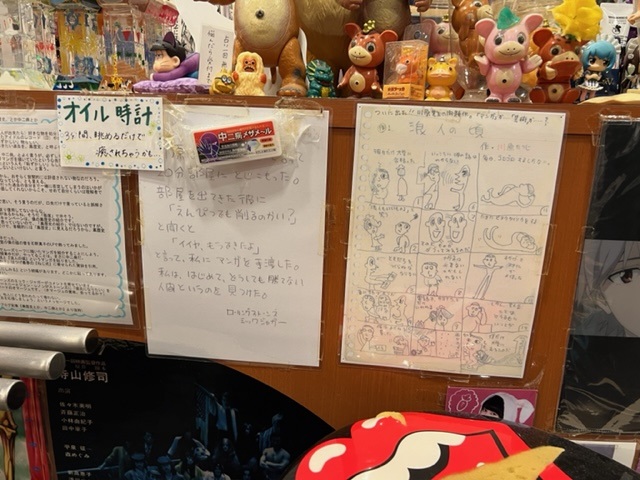

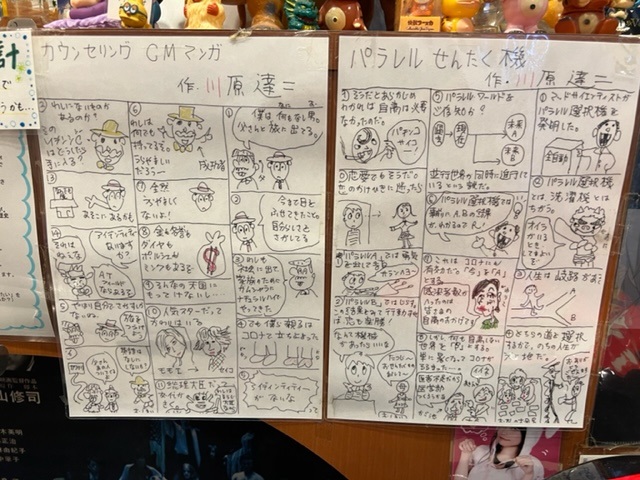

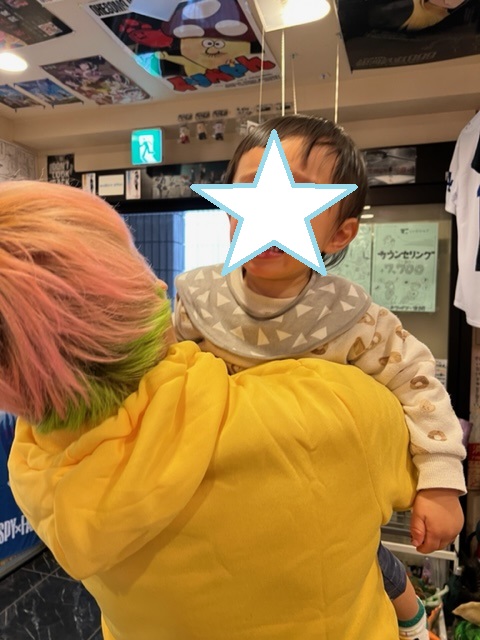

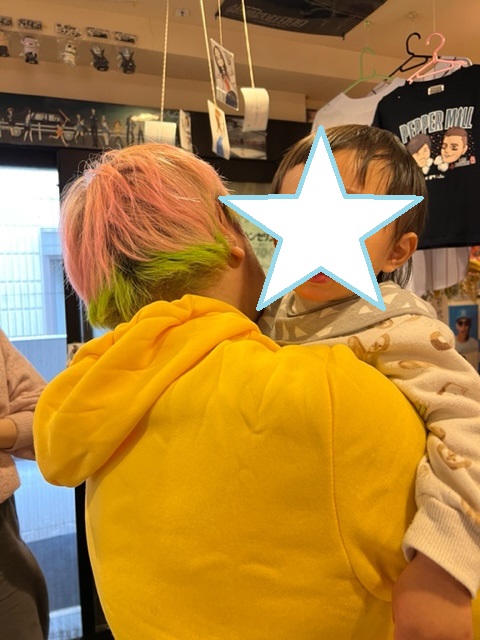

僕「写真、撮った。これブログに使いたいけれど良い?子供=クライエントで、僕はカウンセラーで、情動調律したりあやしたり相手が何を欲してるのかを不器用ながら探す50分が、カウンセリングと似てるなと思い、患者も本気、こっちも本気の真剣勝負だと思いました。退行現象とか、共感とかホールディングについて考えさせられたので、記事を書こうと思います。勿論個人情報はぼやかしてね。オッケー?」

G「あの時間でこんなにいっぱい撮ってくれたんですね‼️ いい写真ばかり🙌落ち着いたら家族にも見せます。ありがとうございました。‘ソーダ水’と行けて良かったです(smile)」

僕「で、出来れば、写真を使いたいんだよ。ぐずる子。あやす。泣き止む。他の人に変わろうとすると泣く。また抱っこで泣き止む。座ると泣く。ゆすったり、歩き回ると泣き止む。作業をやめると泣く。高い高いは嫌い。心臓を合わせる抱っこが安心。そのうち疲れて寝る。他の人には代わってもうまくやれず。でも、見守ってくれてるのが安心。ワンオペ大変だわ。という写真を20枚くらいで顔を隠したりして。子供と原さんや渡辺さんは隠した方が良いかな?加工してくれない?」

G「↑の文章がもういい感じです👏心臓を合わせる抱っこが安心。分かります。原先生や渡辺さんのことは分かりませんが、息子は(先生がご希望でしたら)顔出て大丈夫ですよ。記事楽しみです(moon laugh)記事書いてくださーい‼️写真も載せてください🌿🐥」

とのことだが、誘拐犯とか出ると嫌だから、文化部長(部員ゼロ)スーちゃんに頼んで加工してもらった。

海老反って泣き叫ぶ‘ソーダ水’。

ママがいなくて泣く‘ソーダ水’。

顔中の分泌物を総動員する‘ソーダ水’。

和傘であやす原さん。海老一染之助・染太郎か?

頑張れ!海老一。

海老一染之助・染太郎が、令和生まれ・‘ソーダ水’にはハマらず。

泣きすぎて過呼吸になるから心臓と心臓をくっつけ、‘ソーダ水’の心音の周波数に僕の周波数を調律する。

泣き止む‘ソーダ水’の分泌物をティッシュで優しく拭いてくれる原さん。‘ソーダ水’は安いティッシュには顔をそむけるが高級品質のティッシュだと受け入れる。高級ティッシュは味も甘い。ミルクの味か?

泣き止んだので散歩しながら歌を歌う。

選曲ミスでまた泣き出す。

仕方がないからお父さん抱っこ。お父さん抱っこは、お母さん抱っこより高い位置に目線をあげる。子供と作る胸の間の空間面積が広がる。

それは嫌だろうと原さんが手を添え、お母さん抱っこに修正する。

お父さん抱っこからの~

お母さん抱っこ。

これだけのサービス精神にも不満を隠さない‘ソーダ水’。

妥協を知らぬのか?‘ソーダ水’。

受付の渡辺さんに代わってもらう。が、2秒くらい抱いて泣き止まないと「やっぱりセンセーがいいよね」とニセ読心術を使い、僕に返す。

抱っこしながら周遊してみる。

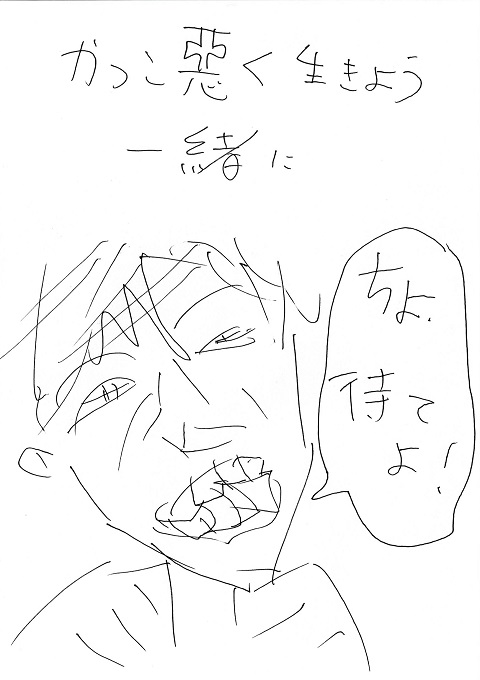

泣き止まぬ‘ソーダ水’。「泣きたいランキング2位」は川原。

キャッチボールのコツは相手の取りやすい場所(主に胸とされる)にコントロールよく投げてやり、相手の暴投は全力でジャンプしてでも全部取る。ショーバンも胸で止める。

とにかくそれを繰り返す。

すると相手の投げる球も段々こちらの取りやすいところに来る。

それは人と人とのコミュニケーションと同じだ。明石家さんま曰く、「会話はキャッチボールや」。

こうしてスタン・ハンセン級の不沈艦、‘ソーダ水’も眠りにつく。

力が抜けてこちらに体重を任せてくれると、同じ質量なのに軽くなる。

‘ソーダ水’の寝顔。

山田パンダ曰く、「僕の胸でおやすみ」。

こうして男の中の母性が発揮された。何も母性は母親だけのものではない。逆に女にも父性がある。美輪明宏のヨイトマケの唄、よろしく。人間の理想形は中性ではない、両性だ。

1才半から2才半をラプロシュメントといい、喜怒哀楽が暴れ馬のように走り回る時期のことを言う。

ポチタが‘ソーダ水’を見守る。

原さんがやさしく見守る。

安全な抱っこは、抱っこする僕が見守られて初めて成立する。伊藤つかさ曰く「見つめていてね」。

‘ソーダ水’の顔を覗き込む原さんの視線が夏の湘南を訪れる人のように優しい。何故、海が見たいのだろう?もう若くもないのに。「せめて沈む夕陽に間に合えば…。ただそれだけのこと」。

こうして走り回る暴れ馬を手名付けたカウボーイハットをかぶらない令和のカウボーイ、ビル・ワット。

育児で大切なのは赤ちゃんのリズムを良く知ること。恋愛と同じだぞ、男ども。

写真を送ったら元受付の鈴木さん(元うかいさん)から返信メール。

鈴「楽しそうですね✨いいな〜行きたかったです☺️Gさん、頼れる場所があってきっと安心したと思いますよ☺️」

これはGさんが徳田さんとカウンセリングを行った50分の出来事。たった50分でクタクタ。「今や核家族の時代ではない。すべての大人ですべての子供を育てるのだ」を有言実行してみたが、なかなか無責任に発する言葉ではないと思った。そしてワンオペのお母さん(お父さん)には頭が下がる。

僕は実家とは縁がないし、墓の坊主と喧嘩したから墓参りにも行かないが、たまたま母の命日に子供の扱いを任せられたのは特別な意義を感じた。

Gさん、カウンセリング、どんなだったのでしょう?

BGM. たけし 母の通夜で雷雨の中 号泣!