20/Ⅷ.(木)2020 40℃近い暑さ。ユニクロ、鬼滅の刃、とコラボTシャツ発売。

亀梨くんが浴衣姿で謝罪会見してる様子を朝の、志らくの情報番組でみた。

いくら番宣を兼ねてるとはいえ、謝罪する問題か?

ついこないだ、少年法の年齢引き上げの議論があった。

日本人は、元・不良が更生する姿を好むが、そう言えば、こないだ元・不良だった芸能人がテレビで「昔は悪さはしてたが、少年A、でした」と前科がないことを強調。

勿論、ジョークだと思うが、これをみて勘違いする若者もゼロとは言えないから議論になってるのだろう。

選挙権と少年法の適応除外の年齢をそろえた方がいいのではという意見もある。

僕は、それならいっそ飲酒も喫煙もパチンコも淫行条例も全部18歳にそろえれば、山Pもおとがめなしでは?、と思ったが、

「山Pはダメですよ。相手が、17だから」と言われた。

そうかぁ、17、かぁ。因果な年齢だな。お気の毒に。

昔から、小説やマンガや歌のタイトルに使われやすい年令というのがあると思う。

代表的なのは、17才、か。

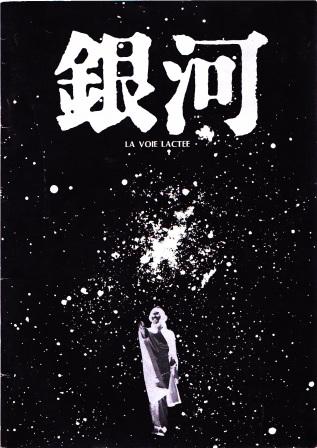

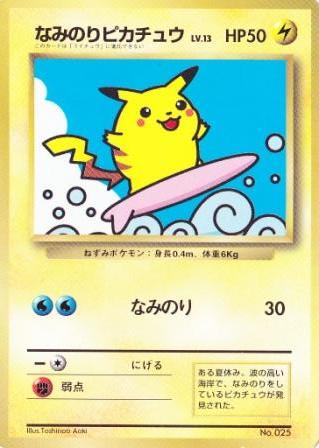

南沙織の「17才」や桜田淳子の「十七の夏」。下が、シングル・ジャケット。↓。

しかし、もう古いか。今なら、14歳か。14歳と言うとマンガや小説や映画の主人公になることが多いですね。それだけあやういけれど伸び代があって、弱いくせに正義感が強くて、小心なくせに大胆で、繊細にして愚鈍な、人生の中でもっとも魅力的でかつ破滅的な年齢なのかもしれませんね。エヴァのパイロットの条件とか。

下が、エヴァのパイロット達。↓。

僕は髪が伸びた時にはマリの「インターフェイス・ヘッドセット」型のカチューシャをします。↓。

UCCは、上島珈琲店の略だそうですが、僕らは中2の頃は、ウッシッシ・コーヒー、と呼んでました。↓。

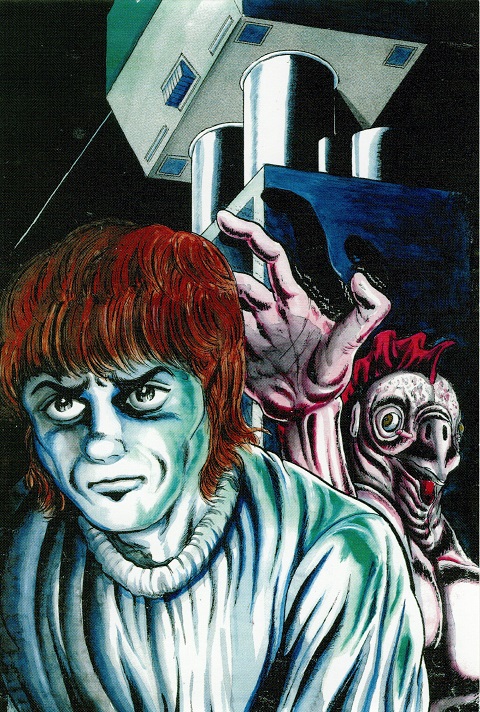

・楳図かずおのマンガに「14歳」っていうのもあったし、↓。

・「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」の高坂桐乃、新垣あやせも14歳、↓。

・セーラームーンの月野うさぎも14歳、14歳と言うと援助交際の売り時なのでしょうが、性病には気を付けましょう。結構、知らない男とやるって、怖いよ。女の子がコンドーム持ってた方がいい時代です。↓。

・魔法少女として契約した、「まどマギ」の鹿目まどか、暁美ほむら、美樹さやかも14歳、↓。

・でんぱ組の根本凪が愛した男たち、ヴォーカロイドの鏡音レンも14歳。↓。

・そして、川原が最も愛すアニメヒロインである、エスパー魔美も14歳。↓。

・千石撫子も14歳、このパネルは受付の真裏→相談室の前にあります。「囮物語」の販促用に書店に置かれていたものを入手しました。通常OFFモードですが、スタッフに頼めば、ON、にしてくれます。そうすると撫子があなたに(君に)喋りかけるぞ!。↓。

振り返ると自分でも、高2(17才)と中2(14才)の時の僕と来たら、繊細かつアナーキー、だったと思う。

高3(18才)や中3(15才)になると、わずか1年でうんと丸くなり保守的になっていた。

しかし!だ。

今期(※2016年4月時点※)のアニメで注目なのは、「12歳。」だ。

これは、ちゃお、にリアル思春期れんさい中のマンガのアニメ化だ。

ちゃお、5月号には、「12歳。」のポスターがついているので購入し、ラミネートまでした。

ところが、これをクリニックに貼る際には少し揉めた。

受付の栗原さんが、ボソ部らしく、印刷されている文字をワンセンテンスづつ音読した。

・12歳。~ちっちゃなムネのトキメキ~。

・オトナでもないコドモでもないJSのピュアななやみと初恋。

・JS、女子小学生。

これには、一瞬、空気が「………」となったが、そこを大平さんが「いいです!大丈夫です!貼りましょう!」と

獅子座の守護の勢いで思い切って貼ってくれた経緯がある。

下が、「12歳。」コーナー。↓。カメラマンも大平さん。

もっとも、今や人気者のBABYMETALだって、初めてカワクリに登場した時は待合室が少しザワザワした。

若い男性患者さんに、「あれ、大丈夫ですか?犯罪じゃないですか?」と言われた思い出がある。

だから、アニメ「12歳。」も、じきにマヒして慣れるだろう。

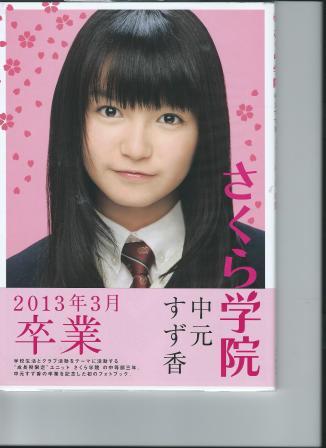

下が、その時分の曰くつきの、さくら学院・重音部、BABYMETALのポスター。↓。カメラマン、大平さん。

そう言えば、BABYMETALに詳しい人に聞いたのだが、彼女らがあまりにもワールドワイドな人気になったため、

遠い存在に感じ、その母体である、さくら学院、に走るファンも多いらしく、もっと目利きのする人は、ちゃおガール、を追いかけているらしい。

ちゃおガール、とは、「12歳。」の連載されている、ちゃお、の専属モデルのようで、主に小2~小5、くらいだそうだ。

さくら学院の多くは、この「ちゃおガール」出身のメンバーが多いらしいのだ。

言われてみると、アニメ「12歳。」の途中で流れるCMに出てきて、ちゃお、の告知をする、ちゃおガール、の手の振り方が、

さくら学院のメンバーの手の振り方とよく似ていた。

「12歳。」だが、これは多分、JSが将来、自分達が12歳になった時用に予習しておく恋愛マニュアルみたいな番組だ。

今さら僕がみて、どうしようというものでもないのだが、なかなか参考になる。

過去の自分の歴史と照らし合わせ、<あぁ、あの時はこんな風に言っておけば良かったのかぁ>とか、

<そうか、あの時はこうしておけば、傷つけずに済んだのかぁ>と、12歳の「高尾くん」をお手本にみてる。

出来損ないのパズルのピースが埋められて完成してゆくような快感だ。

それが今さら必要ないのに、毎週、見逃さずにみてるゆえんだ。

昔、バブルの頃にはやった、デート指南書「ホットドッグ・プレス」より格段、実用的な気がする。

さすが、JSのバイブル!

12歳。のポスターに関わった受付の二人は、これも何かの縁だと、飛ばし飛ばし(笑)、みてくれたそうで、

「高尾くんみたいな男子に会ったことはない」との感想だった。

そのくらいスマートでロマンティックなツボを抑えて来ますよ、高尾優斗、12歳。40才くらい年下なのに、もうくぎ付けです。

12歳と言えば、僕が思い出すのは、楳図かずおの「わたしは真悟」です。

僕はウメズ作品では1番好きで、クリニックに置くかどうかをずーっと迷っているのです。

みんなにみて欲しいのだけれど、つまらない、と言われたくないから…。

そんな現在迷い中の「わたしは真悟」を簡単に紹介しましょう。

小学6年生(12歳)の「さとる」と「まりん」は違う学校に通っていた。

偶然、町工場の産業用ロボット見学の日が同じで、2人は出逢い、恋におちる。

ロボットの名前は「モンロー」。

「さとる」と「まりん」は放課後に、工場に行き、「モンロー」に文字や自分達の情報を教えていく。

「まりん」の父親は外交官で身分が違い、2人の仲は引き裂かれる。

「さとる」と「まりん」は、2人は将来どうなるか?、と尋ねると、「モンロー」は、シアワセニナル、と答えた。

しかし、「まりん」の家はイギリスに引越し。

「さとる」と「まりん」は2人の愛を守るために、子供を作ろうと決意した。

どちらも子供の作り方を知らないから、「モンロー」に尋ねると、その答えが、

「333ノテッペンカラトビウツレ」

333、とは東京タワーのことだった。

2人は、東京タワーのてっぺんまで登って行くのだが、高くて怖かったり、強風が吹いて来たり、夜になって眠りそうになったりして、

読んでいるこちらはハラハラさせられる。

それでも、なんとかてっぺんまで行くが、東京は地盤沈下で30センチ、東京タワーが低いことがわかる。

そのうち大人たちも気付いて、ヘリコプターが救援に行く。

「さとる」と「まりん」は、東京タワーのてっぺんにランドセルを乗せ、ランドセルの高さが丁度30センチで、二人は

333からヘリコプターに飛び移る。↓。

先に紹介した、ちゃお、のアニメ化「12歳。~ちっちゃなムネのトキメキ~」には明るい未来がある。

ちょっとおませな小学生と言えなくもない。

しかし、「わたしは真悟」の12歳「まりん」は、頑なに大人になることを拒否する。

そして、今じゃないと、もうこどもの私たちじゃ会えないのよ、と必死で「さとる」に訴え、「さとる」もそれに応える。

その切迫感は、アニメ「12歳。~ちっちゃなムネのトキメキ~」にはない。

「まりん」が何故、それほど、こどもの終わりを拒むのかの明確な説明はないが、饒舌でない分、説得力を感じる。

ここから先は、ネタバレ。

333のてっぺんから飛び移った瞬間に出来た子供とは、それはロボット「モンロー」に意識や意志や感情が芽生えること。

離れ離れにされた2人は、結局、ラストまで再会することはない。

それどころか、「モンロー」に意識が芽生えたことや、2人の子供だということも、ついに最後まで知らないまま話は終わる。

奇跡が起きた、ことを読者以外は、誰も知らないのである。

「さとる」は悲嘆にくれ、自分の思いを「モンロー」に打ち込む。

「マリン、ボクハイマモキミヲアイシテイマス サトル」

「モンロー」はこの言葉がとても大事だと思い、イギリスの「まりん」に伝えようと海を渡る。

「さとる」も「まりん」もそれぞれ境遇は違えど、散々な不幸な生活をしている。

前に、2人がシアワセニナル、なんて言っといて嘘ばっかりである。

まるで、その責任をとるかのような「モンロー」の行動だ。

結局、「モンロー」は「まりん」に会えず、代わりに、「まりん」から「さとる」へのメッセージを届ける為日本に帰る。

それは、「サトル ワタシハ イマモ アナタガ スキデス マリン」というもの。

なぜ、「モンロー」は「まりん」に会ってないのに、そんなメッセージを持っていたのか。

それは、「モンロー」が、ロボットなのに、機械なのに、嘘をついたからだった。

「モンロー」は、色んな事があって、人間になったのだ。だから、嘘もつくし、そのことに葛藤もする。

さらに色んな事があって、ついに「モンロー」は神になるが、次第にエネルギーと記憶を失って行く。

「まりん」から「さとる」へのメッセージさえ、自分がついた嘘だということも忘れている。

メッセージは部分的に欠落して行く。

「サトル」とか「ワタシハ」とか「スキデス」とか「マリン」が抜け落ちて、「イマモ」と「アナタガ」だけになる。

さらに文章は崩壊して、「マモ」と「ナタガ」も抜け落ちて、「イ」と「ア」しか残らない。

そしてラストシーンで、残骸みたいになった「モンロー」は「さとる」に再会し、この2文字だけを残す。

すると、「さとる」がそれを、「アイ?」と読む。

この「アイ」が何を意味しているのかの説明もない。

「愛」なのか?

「I」=「わたし」なのか?「さとる」がロボット見学の作文に使った一人称は「わたし」であり、クラスの笑いものになった。

「わたしは真悟」の「わたし」だから?

「eye」なのか?産業用ロボットの「モンロー」が持っていた能力は部品を識別する目だった。

また、「さとる」と「まりん」は一目惚れ、だったから?

「逢い」なのか?「さとる」と「まりん」はロボット見学で偶然、逢って、放課後に逢っていたから?

「会い」なのか?「モンロー」は自分の母である「まりん」や、父である「さとる」に会いに行く話しであるから?

「アイ」なのか?「さとる」が「モンロー」に最初に教えたのは、カタカナ、だった。

だから、最初に覚えたのが「アイ」。それに色んな意味を付与して、「さとる」に伝えるメッセージとして残したのか?

そうそう、言い忘れてました。

タイトルの「わたしは真悟」の「真悟」とは、「モンロー」が自分で自分につけた「人間になった時の名前」です。

「まりん」のフルネームが「山本真鈴」で、「さとる」のフルネームが「近藤悟」だから、2人から一文字づつもらって、

「真悟」にしたそうです。

BGM. ZELDA「東京タワー」

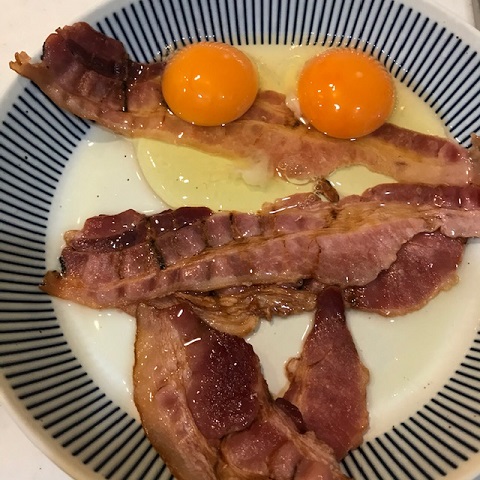

下は、カワクリの「12歳」の時の案内チラシ。↓。

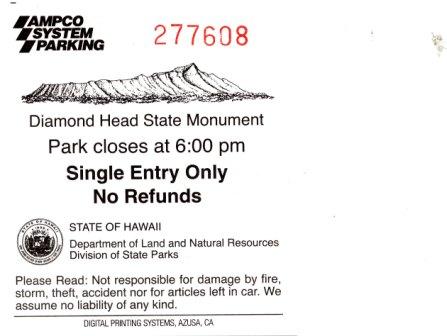

12歳というとクリニックでもたま~に流れるハクション大魔王の主題歌「アクビ娘の歌」を歌っていた堀江美都子が当時12歳だったみたいです。名前だけじゃなくて年齢、どこ在住かが書いてあるところが今では考えられないですね。↓。