7/8(日)サーカスを観に行った。

お台場は、心理的に遠いだけで、時間的には断然近い。

僕を魅了したのは、丸い装置の中に隠れてる赤い服の小人。

はじめ、子供かと思った。

ラストに撮影して良いタイムがあるので、狙って撮った。

一つのズボンを二人で履く、シャム双生児を思わせる男も後半では上半身裸になって、アクロバティックな空中パフォーマンスをみせて、

ブリティッシュ・ブルドックスを彷彿とさせた。

うちの受付スタッフのため、上半身裸男の写真も撮っておいた。

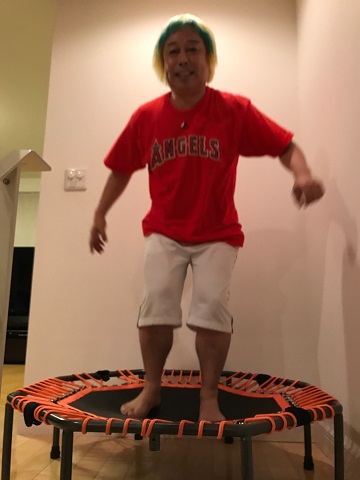

サーカスの後半にみたトランポリンはすごかった。

見てるうちに判ったのだが、あれは大人数でやる団体プレーで、一人を高く飛ばせたいなら、

他の人達が同時にトランポリンの端っこを勢い良く跳んでバネを効かせ、

止まらせたい時は近くに集まって寄って反動を抑止するステップをふむ。

そう言えば、うちに開封してないトランポリンがある。

5分で1km走ったのと同じダイエット効果がある、との謳い文句に乗せられて購入したが、

買ったら満足しちゃったのと、冷静に考えたら天井に頭をぶつけちゃうんじゃないかと思って、開けてない。

「買う前に、そう思わないんですか?」と受付に言われた。

でも、今回のシルクドソレイユ「キュリオス」で僕のショーマンシップに火が付いた。

先月、恒例の精神科開業医仲間の集まりがあった。

不倫と、商談と、子供の進路の話が中心のちっとも面白くない会なのだが、今のブームは体幹トレーニングだ。

皆、年をとってきてるのと、そうは言っても医者だから健康志向ということもあって、

体幹トレーニングの個人レッスンを受けてる人が半数で、残りも感化され、

「これからやろう!皆でやろう!だから、川原もやろう!」という話になった。

呑みの席なので、あまり頑なに拒絶するのも場がシラけるから、<グッド・アイデアだね!>と親指を立てておいた。

しかし、そんなものやるもんか。

総合格闘技の五味隆典が、UFCにいた時、

「UFCはもうUFCという競技になっていて、戦術が決まっていて、面白くない。

自分はあえてそれに逆らって自分のやり方でやってスカ勝ちしたい」とインタビューに答えてて、

まぁ、結果はダメだったけれど、そういう心意気というものにすごく共感したものだ。

だから僕も、効率よいダイエットが体幹トレーニング個人レッスンだと判っていても、そこは五味と一緒の了見で、

トランポリンで自主トレしよう!

今は何でも自己流よりコーチについて習った方が効率も良いし、間違いも少ないし、そういう環境も整っている。

精神療法の卒後トレーニングも充実していて、毎週何らかのワークショップがある。

精神療法の技法も多様化し、時代や病態に合わせて、色んなやり方が編み出され、その勉強会が雨後の竹の子、

のごとくだ。

そんなものに参加して勉強した気になるのを、体幹トレーニング個人レッスンや、UFCの戦術と同じように感じてしまうのだ。

五味が、グダグダ言わず、パンチとキックで倒す、と言ってたのを、我々の治療ストラテジーに置き換えると、

それは、支持・傾聴・共感、になるのだと思う。

これって、シンプルなようで奥深い。

流行のテクニックに浮気せず、大切なことに磨きをかけて行きたいと思う。

BGM. 忌野清志郎 「JUMP 」