14/ⅩⅡ.(金)2018 はれ、寒い 今年の漢字は「災」

思い返せば、昔から、メカ音痴だった訳ではない。

いつからだろうか。

やはり、LPがCDになったあたりからだな。

ビデオのダビングとか、コピーガードを飛ばす機械を秋葉原で買って持っていた。

最近は、同窓会の連絡もライン。僕は、アプリ、がわからない。

最初は皆、根気強く教えてくれたが、実際、僕のスマホを操作すると、魔法にかかったように、皆、訳わからなくなり、

いまだに、アプリ、は不通。

あげくは、ラインしか通信手段じゃなくなったかのように、メールには誰も返信が返ってこず、僕は陸の孤島にいるようだ。

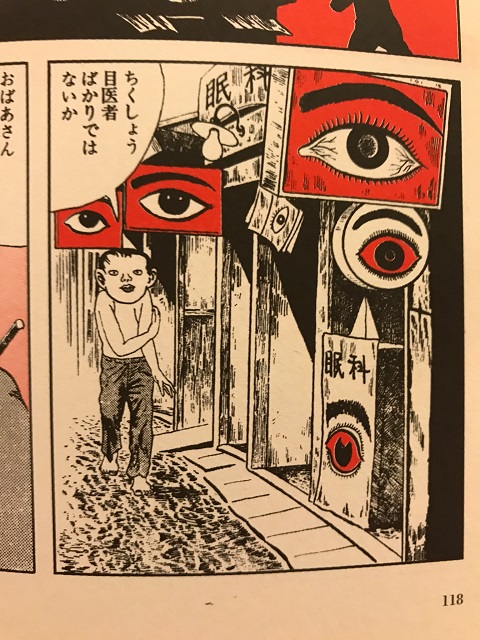

テレビがつまらないからラジオが面白い。しかし、ラジオを聴く機械(機会)がない。ラジカセがない。

そうしたら、ラジオも、アプリ、で聴けるらしい。

熱心な(親切な)患者さんに、何度も何度もやり方を教わったが、さっぱりわからず仕舞い。

技術的には、「パスワード」がわからないということらしい。勿論、それがすべての問題ではない。

僕は多分、意識的・無意識的に、アプリ、を拒んでいるのだ。

新しい文明に媚を売る自分を抑止しているのだ。

それは懐古主義とか頑固と言ったものとは違う、自分の世代への強い自負と絶対的な正当性だ。

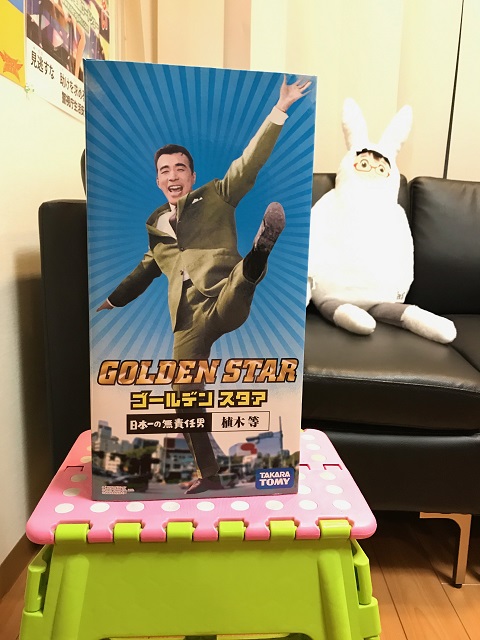

年長の従兄弟のヒーローは、鉄腕アトム、で、僕の4つ上の兄は、鉄人28号。

そして、ウルトラQを経て、僕のヒーローは、ウルトラマン、だった。そこからが、カラー放送!

そして僕は高度経済成長の子供だった。

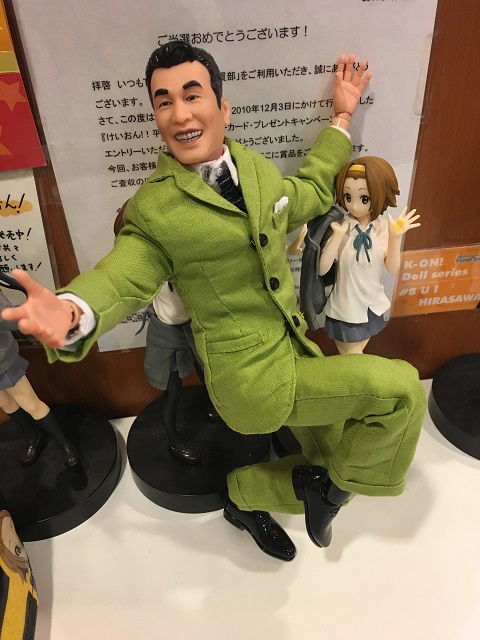

僕の友人は学年は僕より1個上だが、兄弟がいないから、子供の頃のウルトラシリーズの思い出は、

ウルトラセブン、かららしい。1個上なのに、ダセェな、と思った。

こうして僕は僕より上のことを言う奴は「古い」、僕より下の話題をする奴は、「本物を知らない」奴と、

自分の世代に胸を張れる時代の寵児だった。

だから僕は僕の世代に対してものすごく優越感があり、それは僕より上の世代の人以上に新しい文化を拒む傾向がある。

あれだけ個性を尊重して、群衆にまみれる姿を醜いと軽蔑した世代のくせに。

しかし、よく考えたら僕は同年代の奴らにも文句を言ってた。

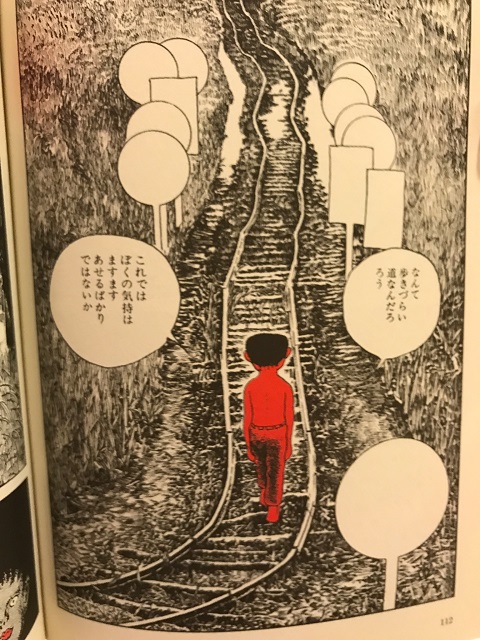

それはたとえば、同世代だからという理由だけで、十把一絡げ、にされて、まるでちびクロサンボの虎みたいに、

まざりあって、バターにされるのはご免だ、と思ったもので。

つまり、世代の団結力というのは語彙の時点で矛盾があって、意味の時点で破綻している。

現に、僕らの世代も、ラインをして同窓会のやりとりを難なくしてるし、僕はそこからはぶかれている。

アプリに、はじかれている。

BGM. 高橋美枝「ひとりぼっちは嫌い」