こんにちは。とくだです。今回は、川原先生の夢シリーズに、切り込んでいきたいと思います。

こういったやりとりの中で、少しでも夢について私たちがどのように考え、取り扱っていくのか、伝わると良いなと思います。

ブログのタグに「夢日記」というのがあって、かなりたくさんの夢がありますが、

今回は、2018年のものだけをピックアップさせてもらいます。

・それでは先生、よろしくお願いします。

「どうやろうかね?」

・始める前に、一つ気になっているのは、そもそもなんですが、

たとえばこれがカウンセリング、心理療法の中で夢が出てくる場合と、この夢シリーズのインタビューでは、

ちょっと前提が違っているように思うんですが。

「僕は少し違う意見でさ。

僕のブログはシリーズで、読者さんの皆さんに語りかけてるっていうか、話を聴いてもらっている立場で、

コメントもくれるし、それに返すし、ブログを通じて、こっちがカウンセリングを受けているみたいな(笑)

その中で、『夢日記』も、全部の夢を書いているわけじゃなくて、その時のノリで、選んでいる。

カウンセリングの夢の報告だって同じでしょ?全部の夢をしゃべってないでしょ?

意識的、無意識的にピックアップしていると思うんだよ。だから、実は似てると思うよ。」

・確かにその点はそうなのかもしれないですね・・・わかりました(苦笑)

では、早速、夢をシリーズでみていってみよう!ということで。

夢の元ネタはリンクを張るので、先生にはご自身の夢の感想をまず聞かせていただければと思います。

まずは『人をダメにする初夢』について。

「これはね、女子校に自分が入学するという設定ですね。昔の少年マンガにはよくありましたよ。

永井豪の、おいらスケ蛮、とか。よくあったってことは、そういうことを夢想する男子が多かったんでしょうね。

女の園に男が一人。僕は男子校だったので帰り道に女子と下校するのは夢でしたね。

夢に登場するクラスの中心人物で黒髪ロングヘアーの闊達な娘は、涼宮ハルヒ、のイメージで間違いないです。

SOS団に入りたいんでしょうね。」

・え・・・先生もお好きなハルヒ。これはつまりかなり直接的な願望充足なんですか??

「そうそう(笑)どうしようもないよね、こんな夢を新年そうそう初夢に見るなんて。人間が、ダメになる。」

・あ~!それでタイトルの、『人をダメにする初夢』、ってそういう意味なんですか?!

「そう。そういう意味でつけたの。」

・なるほど・・・気付いてなかった・・・次の『セカンド・ドリーム』は2番目に見た夢ってことですね?

「そう新年、第2弾。」

・これは、夢では常識が通用しないから、佳子さま、でもあらぬことをおっしゃるという意味でしょうか?

「って言うより、この頃、好きなアイドルが皆、ゴタゴタしててね。嫌気がさしてて。今更、2次元にも戻れないしさ。

でも、佳子さまなら、事務所は、宮内庁、だからしっかりしたプロダクションだと思っていたわけ。

そうしたら、患者さんから、佳子さまのスキャンダルがネットにいっぱいある、って聞かされて。

まさかと思ってみたら、結婚説、とかあって、ショックで。何を信じていいかわからない…と思ってた時に見たんだよ。」

・そうだったのですね。スキャンダルが簡単に入ってくる時代なんですね・・・

まぁ、夢はシリーズで読め、と言いますから、次に行きましょう。

『通過儀礼』はこれは全部、夢なんですか?赤塚不二夫に実際に小さい頃会ったとか?

「ない、ない。夢だよ。子供の笑いと、大人のウィットって違うでしょう。

だから笑いのセンスでその人の成熟度ってある程度、わかる気がしてさ。

子供から大人になる階段って意味で、このタイトルにしました。」

・子どもの笑いと大人のウィット・・・『通過儀礼』というタイトルの背景にはそういう事情があったんですね。

印象的な箇所はどこですか?

「ハッテンバって、ホモの集まるところを言ったんだよ。中学生の時に、ホモっていいのか?って友人と実験したことがあって。

裸で抱き合ったりして。タモリと赤塚不二夫がそうやったっていうのを聞いてマネしたんだよ。」

・何やってるんですか?!

「中2だから。でも、すぐにどちらからともなく、もうやめようか、ってやめたんだよ。これも通過儀礼かな?」

・(苦笑)まぁ、これも一つの通過儀礼、ですね、きっと。他にはいかがでしょうか?気になる箇所。

「その頃は、まだタワレコとかが上陸してないから、町にレコード屋があるんだよ。大抵、偏屈なオヤジがやってる店でさ。

偉そうで。ロックとかジャズを買いに行っても売ってくれないんだよ。」

・どういうことですか?

「つまり、お前にはまだ早いってわけ。レコード屋で洋楽を売ってもらえたら大人、みたいなクラスの序列があったな。」

・レコード屋のオヤジさんに認められたら売ってもらえる。今じゃ考えられないですね。なんかノスタルジックですね。

ここまででは、先生は去年くらいから現実でアイドルに夢を見られなくなってて、

初夢で誇大的に願望を充足!というところでしたが、現実に目覚めて、こんなことではダメになる!と。

その後、佳子さまに走ったけど、さらに現実の追い打ちをくらい、夢で思春期まで退行した、という流れと考えられますかね?

「派手なパンツってのも、昔は男は白いブリーフ穿いてたんだよ。

大学で野球部の合宿に仙台に行った時、風呂に入るでしょ。先輩もみんな白のブリーフ。

その中で僕だけ、虎や豹柄のトランクスを穿いてたんだよ。

そうしたら、みんなが、それどうなってるんだ?チン○の置き場所はどうするんだ?って。

だから、僕が、仰向けの線対称に置くんですよ、って言ったら、爆笑になって、僕は先輩やOBからも一目置かれて、

1年がやらなきゃいけないルチーンを免除されて、上級生達とマージャンやってたよ。

2年とかは、雑用やらされて、ブーブー言ってたな(笑)。そんなことでヒエラルキーって決まるんだよ。」

・パンツで決まるヒエラルキーですか。男の子も大変ですね。

「女の子もそんなもんでしょ?」

・そうですね・・・って、いや、今は、男が女が、という時代じゃありませんから・・・。

「自分が言い出したんじゃん」

・さて、次ですね!『夢日記~「心の音」』については、夢の素因数分解、で先生自ら、解説をされてますが、

私はこれを興味深く読んだんです。

これは、ちょっと『通過儀礼』よりも、心象風景が穏やか、というか、

心のノート、これは移行対象、であったり、対象恒常性であったり、といったことを意識されてますよね。

「僕の兄の子供が小さい時、タオルケットを小さく切って持ち歩いていたのが可愛くてね。」

・スヌーピーのライナスの毛布みたいですね。お母さんと離れていても一人でいられる、というところまで確立していないけど、

独特な中間の領域、そういう表れが移行対象、といわれますね。

「そうだね。だから、前の夢の、通過儀礼、ともつながるね。成長していくみたいな意味では。」

・夢では、細部にも目を配ることがあります。先生は、あまり重要視していませんでしたが、

彼女の、こころのノート、の格言ですが、ナボコフや芥川龍之介やトロツキー、というのは、何が連想されますか?

「ナボコフは、ロリータ、の作者で、ロリコンの語源になったと思ってる人が多いと思うけど、

ナボコフのロリータは年より上に見えて、男に対して誘惑的なんだよ。

だから、大人の女がこわいから少女を好きになるのがロリコン、ってちょっと違うんだよ。」

・随分、力説しますね。

「ゆずれないところだね。」

・では、芥川龍之介はどんなイメージですか?先生は、そんなにお好きではないですよね。

「思い出すのは、母が小さい頃、よく、くもの糸、の話をきかせて、カンダタのように1人だけ助かろうとすると大変な目に遭う、

という超自我をうえつけられた。」

・でも、先生は、次の夢『地獄寿司』でも言っていますが、神も地獄も信じてないじゃないですか。

それなのに、何故、くもの糸、にだけ、いまだに引っ掛かってるんだと思いますか?

「別にお釈迦様が手を離して地獄に落ちても、地獄なんかは怖くない。

ひょっとしたら、何かから抜け出せない、というのが怖いのかも。」

・それは何だと思いますか?

「多分、大衆とか、全体主義とか、みんなとか、平凡みたいなものからかな。無個性が嫌なのかも。」

・平凡・・・自己愛的な人には、平凡恐怖、って症状の人がいますね。

「それだ、それ!」

・そうなんですね(苦笑)。では、トロッキーは?先生からはあまり思想的なものは感じないのですが。

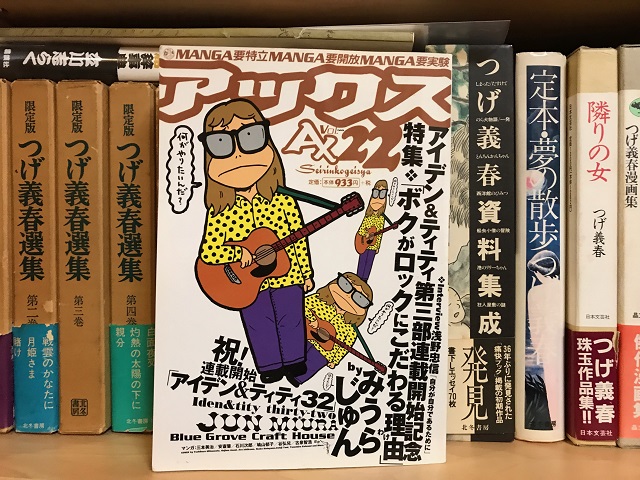

「トロッキーは僕も思い入れないな。ただ赤塚不二夫のマンガに、狂犬トロッキー、というのがあるよ。

こないだ復刻版で買った。」

・お、また赤塚不二夫、ですね。夢には、日中残滓物とか昼の残滓というのがあって、

夢主が起きている間に経験したことが夢で現れるということがある、とフロイトはいっています。

一見無意味にみえても、無意識と深く結びついていたりするといいますが・・・

先生にとっての赤塚不二夫ってどんな存在ですか?

「特別な存在。ものすごく影響を受けてる。僕の頭の中の半分は赤塚不二夫的思考回路で出来ている。」

・それはすごいですね。談志師匠とも交流がありますものね。かなり、重要な人物なんですね。

「そうアイデンティティーみたいなもんだよ。」

・この3人の共通点は、ナボコフにゆずれないところ、芥川に個性、トロッキーにアイデンティティーですから、

まさに先生ご自身のことですね。

「そうかも」

・それを山口百恵さんの「心のノート」には綺麗な字で、先生のこと(3人の格言と言う形で)が書かれていたんですね。

ちゃんと山口百恵さんの中に先生がいた、という。

「RCサクセションの歌で、君が僕を知ってる、という歌があって、好きなんだけど、その歌い出しが、歌っていい?」

・どうぞ。

「♪今までしてきた悪いことだけで僕が明日、有名になってもどうってことないぜ、何も気にしない、君が僕を知ってる♪」

・ちょっと前の記事のコメントで、キムタクが勇気をもらった曲、と書いてた歌ですね。

「そうそう、その歌詞の中で、キヨシは、『誰かが僕の邪魔をしてもきっと君はいいこと思いつく』と歌っている。

彼女はいつも良いことを思いつく、って夢で言ってるのは、ここから来てるのかも。」

・それはどんな意味があるのですか?

「僕にとって理想の女性に求める条件だよ。」

・山口百恵さんは、無意識では清志郎さんと結びつき合いやすい存在なんですよね。

「清志郎と三浦友和が高校の同級生で、まだ売れない頃のRCの清志郎がその結婚式によばれているくらいだからね。」

・へぇ~!先生のアイデンティティーノートに清志郎さんは欠かせませんからね。こういうちょっとした現れ方もしますね。

そして、この次に見る夢が、『地獄寿司』ですね。

この夢は、先生は、『夢日記~地獄寿司~(夢の因数分解)』で解説してますね。

夢を理解する時、何故、今なのか?という時期も考えることは重要ですね。

「うん。これはお彼岸にみたから、父母への思いだと思う。」

・夢の中では、電車や線路が重要なワードとして出てきますね。

先生も『夢の因数分解』の中で、線路で思いつくのは、「進路」だ、と仰っていますね。

これは、アイデンティティーの続きとして、親の望んだ、目医者、ではなく自分で精神科を選んだという自負があるのかなと。

「乗り物恐怖、の人って少なからず、そういうテーマがあるよね。」

・『夢の因数分解』の最後の一文に、

「父は僕が大学2年の時に死んだから、僕が精神科医になったことを知らない」とありますが、これはどういうことでしょう?

「確か、この頃は、クリニックの人が辞めたり、内部でゴタゴタしてて、ずっとイライラしてた。」

・そうですね、この時期は色々と大変な時期でした。心理も責任の一端だと思っており、申し訳ないのですが、

先生はクリニックのチームワークに随分苦心されてた時期、ですね。

「そういうのも夢に出てたのかな。昔の病院の秘書さん(MSさん)が出てきたりしたのは、

そういうサポートを欲してたのかもね。

2つのテーマがある場合、たとえば、『アイデンティティー(アイドルも自分を応援してくれる栄養素と考える)』と

『現実的なクリニック運営』、目や耳や鼻の穴は2つあるけど、口は一つしかないからね。

だから、2つ話したくても、どっちかしか喋れないってことはよくあるね。」

・うーんと、ということは、夢には、隠れてるもう片方を思い起こさせてくれる作用もあるのかもしれませんね?

そこにはお彼岸の時期も重なって、現実の問題で意識的な自分は忙しい、

その分、夢では、親への追悼の思い、親との和解をすすめてくれるような夢になる、ということでしょうか。

「なるほどね。それで、その後、自分が親になる、夢につながるんだ。」

・あの夢は、いい夢ですね。親が育つというテーマは、今先生が力を注いでいる「花嫁になる君に外来」の方向性を示してくれたと思いましたよ。

「そうか。自分が仕事人じゃなく、親としての私人に目覚めたのかと思ったら、やっぱり仕事か。」

・さっきのお話しだと、2つのテーマが同時進行してる、ということですよね。

「特に我々の仕事は、患者さんと向き合えば向き合うほど、結局、自分と向き合わざるをえないから、当然か。」

・当然…とは、平凡恐怖の先生には言いにくいですね(笑)スペシャルです。

「ありがとうございました。少し、腑に落ちました。で、何か宣伝はある?」

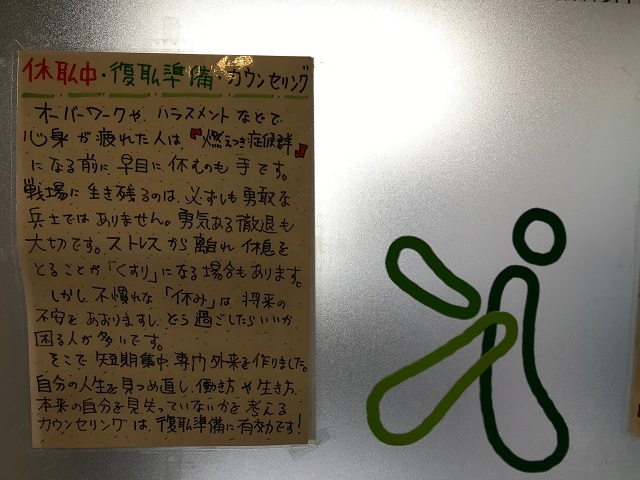

・(笑)そうですね、私は、水・金にクリニックにいます。

通常、カウンセリングは毎週・週1の頻度でやるものですが、今回の企画に触発されて「夢」について語り合いたいという方は単発でもお受けします。

受付にお問い合わせ下さい。

「あくまで、夢占いじゃないから、こういう意味ですよ、と明確な答えを一方的にくれるものじゃないとは判ってもらえたかな。

ではお疲れ様でした。」

・読んで下さった方もお疲れ様でした。長いのに付き合って下さって感謝します。

・・・後日談。

・先生、その後何か夢、見ました?

「うん。ニューハーフになって、風俗で働くんだけど、無理やりその店に入れられた子を助けるべく、

2人で店を脱出する夢を見たよ。これ、去勢不安とかエディプス?」

・興味深いですけど、長くなるからやめときましょう・・・でも、先生の最新の夢がこの記事に応答してくれたような気がしますね。

その子、ちゃんと助けてあげてくださいね。