27/Ⅷ.(金)2010 はれ

今日の自慢。空中に飛ぶハエを、うちわ一発で叩き落す。

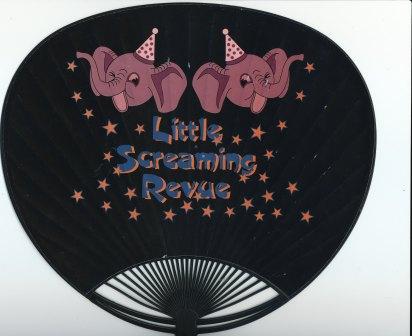

南波先生に、毎週金曜お昼に体をみてもらってるから、キレがいいのだ。下の写真↓が、手柄のうちわfromタワレコ。

ちなみに、待合室に置いてあるのはキレイなのでご安心を。

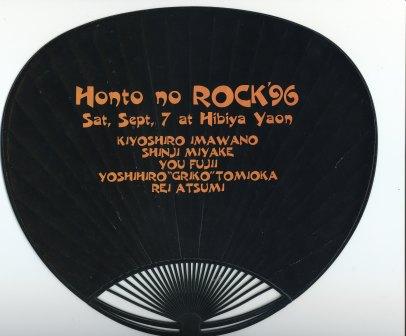

うちわついでに他に持ってるうちわも紹介。

①茅ヶ崎サザン・ビーチ。↓。何年か前の花火大会のやつ。

②サマー・ウォーズ。↓。A子とサンドラッグのゴトウさんにあげた。

③EVANGELION。↓。Hさんにいただく。ありがとう。

④自演乙。↓。K1の会場で、Tシャツを買ったらくれた。

⑤スクリーミング・レビュー。↓。清志郎が死んだ気は、まだしないなぁ。

夏ももう終りだ。♪あおげば~とおとし~、いざ~さら~ば~♪。ハエだって人間だって、死んだら同じさ。

BGM. 自切俳人とヒューマン・ズー「ハエ ハエ ハエ」

(註)自切俳人の正体は、北山修です。

鳥には好評

26/Ⅷ.(木)2010 はれ

今日も暑い。天気予報によると、しばらく暑い日が続くようだ。

お昼は、森国さんと東工大のそばのそば屋「しなの」へ行く。

天然スッポン2万円、との札に気を奪われ、僕は注文がなかなか決まらない。

他にも、ままかり、酒盗、ホヤ塩辛などのメニューがあり飲み屋みたい。結局、僕は天丼セットにする。

ミニ天丼には小さいエビ天が4本ついてた。あとは、もりそばと冷奴とお新香がついて千円。

森国さんが何を頼んだかは秘密。個人情報だから。

ただし、鮭のチビおにぎりがついてたことだけは明かしておこう。

東工大周辺には、他にも色んな食べ物屋さんがあり楽しい。

つげ義春の漫画に「李さん一家」というのがあって、そこに登場する李さんは世にも稀な鳥語を話せる人間である。

李さんが言うには、

「でも鳥は話題に乏しく、たいてい天気の話かエサの話くらいのもので、あまりリコウではないのです」。

鳥と同レベル、「十中八九N・G」、更新中!。

BGM. レーナード・スキナード「フリー・バード」

汝の隣人の妻を愛せよ

25/Ⅷ.2010(水) はれ

ワキウリの奥さんは、あの人は用事もないのに電話をかけてくる、と僕のことを言ってるらしい。

BGM. ポール・アンカ「電話でキッス」

逢ったとたんに一目惚れ

24/Ⅷ.(火)2010 はれ

最近のジャパニーズ・ピープルは英語が達者になったせいか、映画を邦題に訳すことは少ない気がする。

昔は邦題ばっかだった気がする。

僕の知ってる一番の意訳はビートルズの「A Hard Day’s Night」を「ビートルズがやって来るヤア!ヤア!ヤア!」に。

水野晴郎のたくみ。

洋楽も同様。

僕の一番のお気に入りはフィル・スペクターの代表作、テディ・ベアーズの「To Know Him Is To Love Him」。

直訳すると、『彼を知ったときが、彼を愛したとき』。

それを「逢ったとたんに一目惚れ」に。

写真↓左がスペクター。

この歌は、1987年にエミルー・ハリス、リンダ・ロンシュタット、ドリー・バートンがトリオでカバーしている。

実力派3人のユニットは丁寧な歌唱力と優しいハーモニーが温もりを感じさせ、人肌恋しくなる。

寒い冬には、暖炉の火を見ながら、ビールを飲みたい気にさせる。

一目惚れ、で連想。

ドリス・トロイの「ジャスト・ワン・ルック」。心弾ませる軽快なイントロのピアノ・ソロが、一目惚れの鮮烈さを見事に表現している。

ドリス・トロイという人は、いわゆる一発屋だったそうだ。

だからこそ、この曲の主題である、「一目惚れ」の純度を高めてるような気がする。

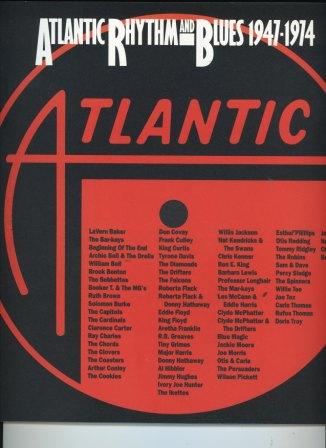

大学の頃、中森明菜で大儲けしたワーナー・パイオニアが、その収益を社会に還元すべく、

あまり売れるとも思えない全8集からなる「ATRANTIC RHYTHM AND BLUES 1947-1974」を発売してくれた、

と友人が感激していた。

その第5集に収められている。↓。

僕はこの曲を、以前このブログで紹介した「ローランド、大人のためのピアノ・スクール」で練習したことがある。

マリコ先生にテープを渡し、譜面に起こしてもらった。マリコ先生はこの曲を知っていて~、

「これ、リンダ・ロンシュタットも歌っていますね」と言っていた。

すごいぞ、リンダ・ロンシュタット、一目惚れ2冠王だ!!。

BGM. ホリーズ「ジャスト・ワン・ルック」

休みの日

23/Ⅷ.(月)2010 はれ

二子玉川でズボンを取って、渋谷のアニメイトで「けいおん」のBL2巻を引き取る。

ホームページの「病気の説明、用語の説明」を増やそうと原稿執筆中。啓蒙活動も、医者として大切な仕事だから。

心理、カウンセリングのページも作るつもり。徳田さん、森国さんにも協力をあおぎ中。

BGM. 加藤和彦「アーサー博士の人力ヒコーキ」

SRC14

22/Ⅷ.(日)2010 はれ

SRC14を、ペーパービューで観戦。五味も会場に来ていた。ラウンド・ガールはSRCの方がDREAMより品がいい。

フェザー級の日沖発の試合は面白い。レオ・サントスのセコンドに来ていた、マルロン・サンドロとの頂上決戦に期待。

ライト級に落とした郷野は「チーム朝青龍」のナラントンガラグと対戦。ナラントンガラグはナチュラルなパワーで圧倒。

SRCのライト級は、昨年末に青木に屈辱的に負けてるから頑張らないと。

広田、北岡、横田、光岡と層が厚く、それに真騎士がいい。

メインはSRCミドル級チャンピオンシップ、王者ジョルジ・サンチアゴvs挑戦者三崎和雄は入場の時から、

会場の雰囲気が異様だ。テレビからこれだけ伝わってくるのは異例で、きっと会場で観てたらすごかったのだろう。

解説は、最近人気の「セコンド系解説」の秋山成勲。解説なのに冷静さを失い、「行け~!!」とか口走ってしまう熱さがウリ。

格闘技は「心・技・体」というが、一番素人のわかりにくい「技術」の解説をするのが本来の仕事なのだが、

あえて「心」をアピールする訳である。

これは流行りみたいで、理論派の高坂剛の解説さえも最近は「精神力重視」である。

僕は個人的には、この風潮は危険だと思う。格闘技の人気は下火だ。たまたま観る人もいる。

2回は観てくれない、ワン・チャンスだ。

その人に総合格闘技の魅力を伝えるのも解説の役目だと思う。そういう時に求められる解説は「精神論」ではなく、

サイドストーリーの説明や技術的な解説などの啓蒙的なものだと思うからだ。

ジョルジ・サンチアゴと三崎和雄の試合は、前回は5Rフルラウンドを戦った名勝負だったため、

前回の試合内容とも比較される二重の意味で厳しい戦いだ。

1Rは互角、2Rは三崎のフロント・チョーク、3Rはサンチアゴの打撃、4Rは三崎の猛攻にたまらずサンチアゴはリング外に逃げる。

ジョルジに、レッド・カード。リングサイドのマルロン・サンドロの狂気する姿をカメラがとらえる。

5Rは、ジョルジ優勢。肩固めで攻める。

解説の秋山は、実況アナウンサーに「時間は、あと何分ですか?」と聞く。もはや解説ではない。

会場は三崎コール。ジョルジがマウントで攻める。残り1分、秋山が小声で声援を送る。

ジョルジの猛攻、ラスト30秒、セコンドがタオル投入。選手の体を守るのがセコンドの役目。

三崎は、昨年末のDREAMとの対抗戦でメルヴィン・マヌーフと戦い、審判のストップが早いと抗議した。

それもあったのに、残り30秒でタオルを投入したセコンドの判断は素晴らしい。

試合は、王者ジョルジ・サンチアゴの逆転勝利。前回を越える名勝負!!!。

もう一人の解説者・武田幸三が、

「絶対に言うなと言われてたんですけど、三崎選手は膝の靱帯をやられて、ろくに練習できてないんです」と思わず口走る。

三崎は、担架は使わず放送席の武田幸三のところにきて「負けてすみません」とつぶやき抱き合い、

自力で歩いて控え室に戻る。

リング上では認定書とベルトの返還。観客席で手拍子を打って浮かれ踊る男女5人のブラジル人の姿が映る。

昨今の格闘技は、イベントとして集客力のあるマッチメークが問われる。

SRCはDREAMに比べ資金力がなく、カード発表の時点では正直見劣りする。

しかし、今大会のメインイベントは素晴らしく、この1試合だけで客を十分満足させられた。

初期の新日本プロレス、猪木もそうだったと思い出した。

SRCが、両国国技館を中心に使用するのもいいことだと思う。

あまたの名勝負を生み出してきた、聖地のようなところだ。名勝負が生まれやすいかも。

BGM. 由紀さおり「両国橋」

終戦記念日、特集~愛と美の女神アフロディーテ

21/Ⅷ.(土)2010 はれ

ベル・エポックのように社会の構造や価値観、さらには知識の質そのものが大きく変わっていく時代にあって、

新たなメディアとして写真は、写真にしかできない新たなものを創り出さなければならなかった。

その時代のポスト・カードを集めた写真集を額装した。

下の女性は、絵画的約束に従うならば、愛と美の女神・アフロディーテである。

なぜなら彼女はその象徴である‘鳩’と戯れており、

ギリシャ風の衣装に加え髪にはこれもその象徴である‘金梅花’らしきものを飾っているからである。

ところで、この写真はポスト・カードであるが、1914年10月15日の日付が書き込まれている。

誰がどんな想いで誰に出したものだろう。1914年と言えば、同年7月に第一次世界大戦が始まった年である。

(本文より抜粋)

左右に短冊状に無関係の名言を持ってきて、あたかもつながりがあるかのように見せるのが、今のマイ・ブーム。

(右) 『「なぜお前さんの歌はそんなに短いの?」と、あるとき小鳥にたずねてみた。「もしや息が続かないのじゃないの?」

「私には歌が沢山あるのです。それをみんな歌ってしまいたいのです」』。アルフォンス・ドーデ「アルルの女」。

(左) 『一人を殺せば犯罪者だが、百万人を殺せば英雄だ』。「チャップリンの殺人狂時代」。

BGM. 田原俊彦「ベルエポックによろしく-WHAT’55-」

終戦記念日、特集~フラワー・ムーブメント

20/Ⅷ.(金)2010 くもり、暑さおさまる

ザ・ローリング・ストーンズ『フラワーズ』を聴く。

’67年頃の音楽シーンは、ビートルズの「ALL You Need is Love」とかピンク・フロイドとか、 ‘‘ヒッピー’‘フラワー’‘サイケデリック’‘ラブ’な思想がはびこっていた。

フラワー・ムーブメントには‘花の哲学’というべきものがあり、花は自然界の万物の中でもっとも自然なものであり、

つまり自由で、生きるのに水・土・空気・日光以上のものを何も必要としない。

花は平和的で美しく、その美を惜しみなく与える。それは平和・友情・愛・共有・無競争の象徴である。

この考え方から人々は自分の哲学を学びとり、生き方をそれに合わせた。

下は↓、ピストルの先に花をつめた‘冗談グッズ’。

「ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。花の美しさを見つけたのは人間だし、

花を愛するのは人間だもの」。太宰治『女生徒』

「う」のつくおいしさ。

19/Ⅷ.(木)2010 はれ

暑い夏を乗り切るため、「う」のつく食べ物を、森国さんと食べる。

さて、問題です。うな重の「上」と「特上」はどう違うでしょう?

正解、浅草の老舗のうなぎ屋で店主に聞いたところ、「うなぎの大きさ」。

大きさだけなら、「上」でいいかと思うが、店主曰く、「お客さん、特上にしな。あと、俺のやる気が違うよ」ですって。

子供の頃、祖母が蕎麦屋から「もりそば」の出前を取り、海苔をたくさん千切ってかけて

「ざるそば」にしているのを発見した。

祖母が言うには、「ざる」と「もり」では百円の値段差がある。

それなら、自分の家で海苔をかけた方が良いと言うのだ。

帰ってそのことを母に話すと、大きな溜息をつき、昔は、「ざるそば」と「もりそば」では御つゆが違ったものよ~、と現代そば事情(当時)を嘆いた。

僕は、この親子はアベコベだな、と思った。

BGM. ナット・キング・コール「暑い夏をぶっとばせ」

お茶はいかが?

18/Ⅷ.(水)2010 はれ

クリニック内の紹介。

下の写真は、お茶コーナー。セルフ・サービス、ご自由にどうぞ。

左右に短冊状に無関係の名言を持ってきて、あたかもつながりがあるかのように見せるのが、今のマイ・ブーム。

↑(右) 『わたしの人生をわたしはコーヒー・スプーンで測ってきた』。T・S・エリオット「プルフロック」。

↑(左) 『一杯の茶のためには、世界など滅びていい』。ドストエフスキー「地下生活者の手記」。

下の写真は、同じコーナーをRAMちゃんが撮影した写メ。カメラマンで、こうも違って写るか。美しい。

BGM. 放課後ティータイム「ふわふわ時間(タイム)」