25/Ⅸ.(土)2010 くもり

クリニックの帰りに、ケンタッキーでフライドチキンを買って、ご自宅でワインを片手にスカパーのペーパービュー「DREAM16」を観戦する。

話はいきなり脱線するが、開業するにあたりクリニックの名称を考える時、家族相談とかもするから「川原ファミリークリニック」というのも候補の1つにあげた。核家族化が叫ばれる現代、あえてオジイチャンをイメージ・キャラクターにする。 白髪に白いヒゲに老眼鏡、白い杖をついて白いスーツを着せよう。背景は赤。そこに「川原ファミリークリニック」のイニシャルKFCの文字。肖像権とかで揉めると嫌なので、シンプルに「川原クリニック」とした。 ケンタッキー・フライド・チキンの思い出でした。

で、DREAM16。石井の電撃参戦もあり、桜庭、青木、ゲガール・ムサシと役者が揃った。 KIDの欠場は残念だが、フェザー級の層の厚い面々が集結した。

で、感想。ムサシ・小見川は強いな。所はかわいそう。宮田はKIDとリベンジ戦やらしてあげたらどうだろう。 一番、脳裏に焼きついてるのは高阪のドラム。

そのあと、「キング・オブ・コント2010」の録画を続けてみた。ピースとキング・オブ・コメディの競り合いは熱かった。 なんだか、こっちの番組の方がエキサイティングだったぞ。点数低かったけど、ロッチも良かった。

でも、青木は勝って良かった。朝、早起きして、祈りをこめて水浴びした甲斐があった。あとは年末に、メレンデスに雪辱だ!。

BGM. プラターズ「マイ・プレイヤー」

レディース&ジェントルメン

23/Ⅸ.(木)2010 雨

本日は、お足元も悪い中、日本武道館にローリング・ストーンズの『レディース&ジェントルメン』というフィルムを観に行く。

僕は、こないだヒステリック・グラマーで購入したねずみ色をバックにキース・リチャーズが上半身裸で黒いネクタイだけしてボーっと立ってるデザインのTシャツに、ハワイのハーレー・ダビッドソンで買った女性用の黒と紫のカーディガンを羽織り、ズボンはグリーンのカラージーンズをはいて、靴は5-6色が混じってるスニーカー、傘は緑色の水玉模様のビニール傘でおシャレして出かけよう。ストーンズだもの、ポップにいかないと。ライブは、家を出る時からがライブだ。

この映画は1972年の名盤「メイン・ストリートのならず者」のリリース後に行われた北米ツアーの模様を収めたもので、 後にミック・ジャガーが「この時期がもっとも音楽的に充実していた」と言っている最高のライブ作品だ。 1974年に1度、NYでプレミア上映されて以来、一般には上映されなかった幻の映画だ。

1972年といえば僕は小学生で、茅ヶ崎の「名曲センター」というレコード屋の今週のベスト10に、森田健作や奥村チヨや 天地真理のレコードにまじって、ストーンズの「ダイスをころがせ」が入っていた。かっこいいレコード・ジャケット。

僕が生まれてはじめて買った洋楽のシングルだ。↓。

1973年、ストーンズは日本公演の予定だったが、直前にミック・ジャガーの麻薬所持問題があり、日本政府は入国を拒否。 その際のミックのコメントが、「来日直前にドタキャン?フン、お前ら、せいぜい、ナマ魚でも食ってな!」だったとか。

ストーンズは1990年に初来日するが、ミック・ジャガーは1988年に一足先にソロで日本公演をはたしている。 その時のミックのコメントが、「僕は、最近、寿司を食べてるよ!」だったとか。

本来なら1973年にここ日本武道館で、これから観るツアーの演奏が行われるはずだった。

40年以上の時を経て、最先端技術によってリマスターされた最新映像を因縁の武道館で見直そうという趣向だ。 それも今日、たった1日だけ。僕は、15時からの回と18時からの回と2回続けてチケットをとった。 1回目はスタンドで、2回目はアリーナにしてみた。

僕は1990年のストーンズ来日公演を東京ドームに観に行った。丁度、僕が医者になった年だった。開演前からドキドキして、ステージのそでからミック・ジャガーが登場した時、「!!!!!」と思ったのだが、しばらくしてフッと現実感覚がなくなり、 「なんだか豆粒みたいな人が動いてるなぁ」と、感激のショックのあまり急性の離人症にかかってしまい、勿体ないことをした。

その点、僕が医学部に入学した年に封切りされた、ストーンズの映画『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥギャザー』は面白かった。橋本治が「これは、(まるで)ディズニー映画だ!」と評したごとく、カラフルで楽しい映画だった。

僕自身、日本武道館には吉田秀彦の引退試合以来の来日である。↓。

入場者に「レディース&ジェントルメン」の特典のポスターが配布された。2回みたから2本もらった。 1本は、世界堂でラミネートしたらクリニックに貼ろう。トイレの扉に貼ろうかな、レディース&ジェントルメンだから。

映画は、オープニングが「ブラウン・シュガー」、ギターはミック・テイラー、かっこE!。思い出の「ダイスをころがせ」は6曲目、かっこE!。途中、ミック・ジャガーが「乾杯!」と言って、ジャック・ダニエルの瓶をラッパ飲みする、かっこE!。 後半は、ヒートアップ。特にラストの「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」~「ストリート・ファイティング・マン」が圧巻。 ミック・ジャガーが真っ白なドレスで真っ赤な花びらをステージにまくのが、妖艶。90分弱のフィルムだけど息つくところがない。2回観て良かった~。

10月には、DVDもリリースされるそうだが、それに先行して全国のTOHOシネマズでは10月1日(金)~8日(金)まで期間限定で上映するそうだ。せっかくだから、大画面&大音量で観た方が迫力があって楽しいです。おすすめです。

大いに満足。サティスファクション。

帰りに寿司屋に寄り、ナマ魚で一杯やる。

BGM. ローリング・ストーンズ「ダイスをころがせ」

愛のひだりがわ

22/Ⅸ.(水)2010 はれ

『愛のひだりがわ』は、僕が1人で焼鳥屋に入る時、誰かに話しかけられたくないので、近くの古本屋で買い、泣きながら焼鳥を食べて読んだ本です。おすすめ図書です。

近未来の日本が舞台。幼い頃、子供の泣き声をきくと反射的に噛み付いてしまう癖のある大型犬・デンに噛まれ、左腕が不自由になった小学校6年生の少女・月岡愛。母を亡くして居場所を失った愛は、行方不明の父を探す旅に出る。愛は犬と話ができ、愛に噛み付いてすまないと思っているデンや大勢の犬を引き連れているので「野犬の女王」とか「犬姫様」だとか呼ばれていた。暴力が支配する無法の世界で次々と事件に巻き込まれるが、デンや、空色の髪をした美少年・サトルや、不思議なご隠居さんや、「魔呼徒」という不良グループなど出会った仲間に助けられて危機を乗り越えていく。 皆は競うように愛のひだりがわについて歩いた。それは左腕の不自由な愛を守るためにデンが始め、皆が受け継いだ。

僕がちょっとしんみりしたのは、空色の髪をしたサトルが愛以外の女の子を好きになったと告白するシーン。サトルの相手は、彼の入ってる宗教団体では「盲目の天使」と呼ばれている子だった。愛は考え込む。「わたしは左手が不自由だし、そのひとは盲目。もしかして、サトルは憐れみのまじった気持ちで女性を好きになるタイプなんだろうか」と。勇気と希望を失わずに生きる少女の成長を描くジュブナイル小説、そして衝撃のラスト・シーン。

「時をかける少女」の筒井康隆の傑作だ。↓。

ところで、どうして「愛のみぎがわ」ではなくて「愛のひだりがわ」なんだろう?。語呂の問題かもしれないが…。

僕なりに考えた仮説をひとつ。旧約聖書の詩篇16-8に、「主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない」とある。神様が「みぎがわ」にいるから、犬や人間は「ひだりがわ」なのかな、って思った。

BGM. アダムス「旧約聖書」

時間よ止まれ

21/Ⅸ.(火)2010 はれ

診察室の時計が止まった。電池を交換しても、すぐ止まってしまう。もっと高次の故障みたいだ。

ルイス・キャロルが『不思議の国の論理学』という本で、「1年に1度しか正確にならない時計」と「1日に2度正確になる時計」のどちらがいいか?、と聞く。「後者の方だ」と答える。

すると、キャロル先生、よろしい、私は2つの時計を持っている。「全然、動かない時計」と「1日に1分遅れる時計」のどっちが 欲しい?。むろん、「遅れる方」と答える。

すると、キャロル先生、1日に1分遅れる時計は(計算式、省略)2年に1度しか正確にならない。それにひきかえ、動かない時計は指してる時刻がやってくるごとに正確になり、それは1日に2度ある。だから、君は矛盾を犯している~という問答だった。

L.キャロルの言うように、1日に2度、正しい時刻を指すのなら、それでいいや、と思ってそのままにしておく。

BGM. ジャックス「時計をとめて」

幸福への招待

19/Ⅸ.(日)2010 はれ

結婚式に招待される。チャペル。夕陽。ヨット。シャンペンとワイン、おいしい料理。

既成の式とは違って、新郎・新婦のお家にお呼ばれしたみたい。おもてなし。

この日は、花嫁さんのお母さんの誕生日だったので、途中、サプライズでハッピー・バースデーの歌も歌われた。粋な計らい。

ウエディング・ドレスの花嫁さんは、内面からキラキラと輝いてるホンモノの美しさ。お色直しのドレスもきれい。料理もおいしかった。あっ、さっき言ったか。

こんな素敵なパーティー、1シーズンに1回くらいあるといいな。

BGM. フォー・シーズンズ「君の瞳に恋してる」

ひとり上手

18/Ⅸ.(土)2010 はれ

中1の担任に「君はTVに詳しいが、1日何時間TVをみてるんだ?」と聞かれ、この空気はTV好きの方がウケがいいと勘違いし、「8時間です!」と答えたら、「そんなにTVばっかりみてたら、1人でいる時間がないじゃないか?」とビックリされて、 そんなことでビックリされて、こっちがビックリした。

今思うと、当時の担任は今の僕より年下だ。どうしよう?。担任の年、追い越しちゃった。

先生は生徒思いのいい先生だったが、何か考えがあって、僕らが卒業して数年で教師をやめてしまった。 今でも、年賀状のやりとりだけはさせてもらってる。

ほぼ皆が、携帯を持ってて、メールしてるか音楽を聞いてる世の中になりました。先生なら、どうやって生活指導しますか?

BGM. よしだたくろう「人生を語らず」

戦士の休息

17/Ⅸ.(金)2010 はれ

2週ぶりに、南波先生に診てもらう。

体と胃の疲れと、アトピーの治療。ハリ治療の最中、僕はいつも心地よくてぐっすり寝てしまう。

BGM. シャネルズ「ハリケーン」

九月の雨

16/Ⅸ.(木)2010 雨

今日は、朝から大雨。雨よけに傘をさしてはくるものの、横殴りの雨、ぬれネズミだ。川のように僕のズックはびしょぬれ。 スリッパで診察する。

BGM. 原田真二「てぃーんずぶるーす」

9月になれば彼女は

15/Ⅸ.(水)2010 はれ

休み明け、外来2日目。

お昼、徳田さんと中華料理店に行く。こないだまで新前だった娘が、新人に色々と教えてる姿をみて、2人して感慨深くなる。我々も常連になったな、と笑う。

クリニックへ戻る道すがら、徳田さんが「涼しくなりましたね」と言う。「うん、9月だもんな」と僕が言う。

BGM. 竹内まりや「セプテンバー」

外来初日

14/Ⅸ.(火)2010 はれ

休み明け、初日。お土産のクッキーをスタッフに配る。

下は岡田さんにもらったイタリー土産のお面。モデルは、ファーファ。

タキシード仮面に変身する時に使えそう。いつだ?。

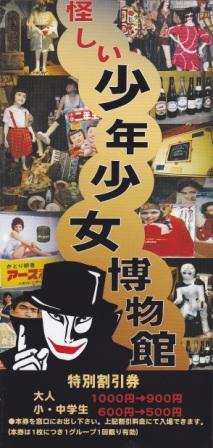

下は、前に吉田さんにもらったパンフ。ちょっと、似てる気がする。

BGM. ビリー・ジョエル「素顔のままで」