30/ⅩⅠ.(木)2017 寒い 朝、テレビで、ジェイド・ウェーバー、を見た

日馬富士、引退しましたね。

大晦日の、RIZIN、に出るといいなぁ。

猪木は絡むのかなぁ?

猪木と言えば、闘魂ビンタ、ですね。北朝鮮に訪朝した時も、ビンタしたのかな?

猪木のビンタは、暴力、ではなく、闘魂注入、ですからね。

あっ、ひょっとして、ロケットマンに注入されちゃったのかな、闘魂。

またミサイル撃って来ましたもんね。火星15。

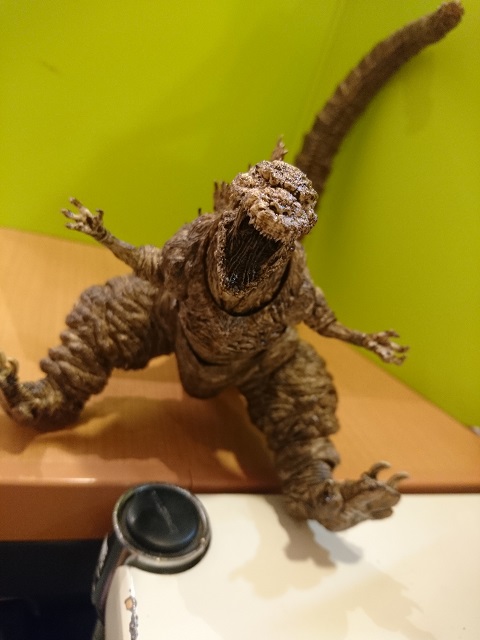

…などと時事ネタから入ってみましたが、今回は、暴力、を、娯楽、に昇華した、ゴジラ映画、のお話です。

先日、シン・ゴジラ、を地上波で放映して、その視聴率が15%で、これは、アナ雪、には及ばないが、すごい数字らしい。

それの番宣のようなプログラム「ゴジラ総選挙2017」をみた。

ゴジラ映画に登場した約50体の怪獣の中から、関係者&ファン1万人がガチで投票し、好きな怪獣ベスト20を決めるのだ。

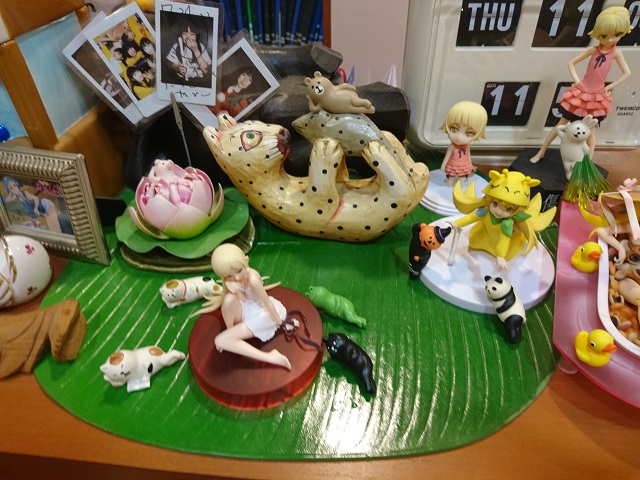

そのベスト10を僕の所有する怪獣フィギュアを用いて紹介しよう、というのが今回の記事の趣向。

下が、クリニックの、ゴジラ・コーナー。↓。

さて、一番人気のある怪獣は?ゴジラ総選挙。

10位、公害怪獣ヘドラ:「ゴジラvsヘドラ」(1971)。↓。

最初はオタマジャクシくらいの大きさが最終形態では60mで、ゴジラは身長50m(プールと同じと覚えるとよい)だから、

ゴジラよりデカくなる。

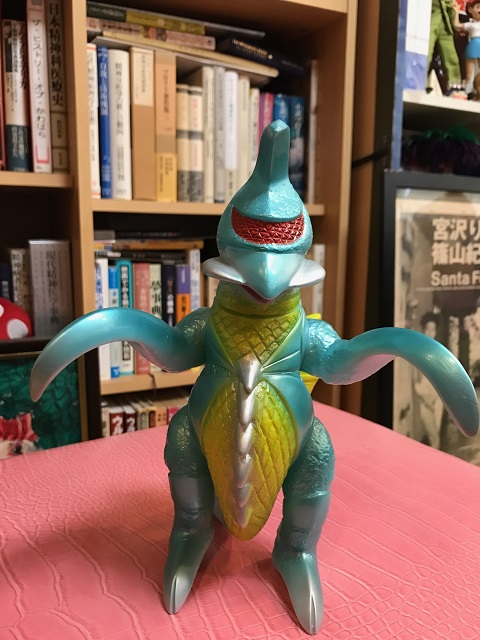

9位、未来怪獣ガイガン:「ゴジラvsガイガン」(1972)。↓。

ゴジラを倒すため作られた全身凶器。↓。

極悪非道の悪役として3作品に登場も、「ゴジラvsメガロ」(1973)ではジェット・ジャガーになんなくやられるのが哀愁。

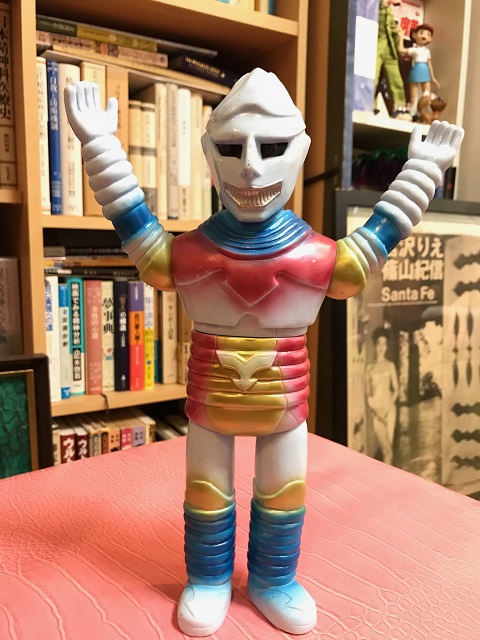

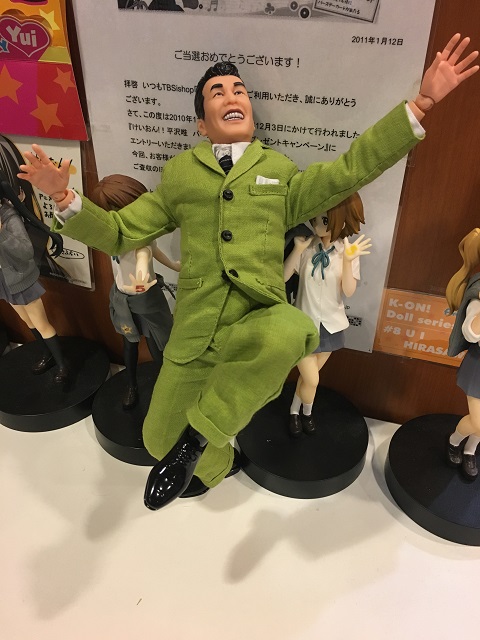

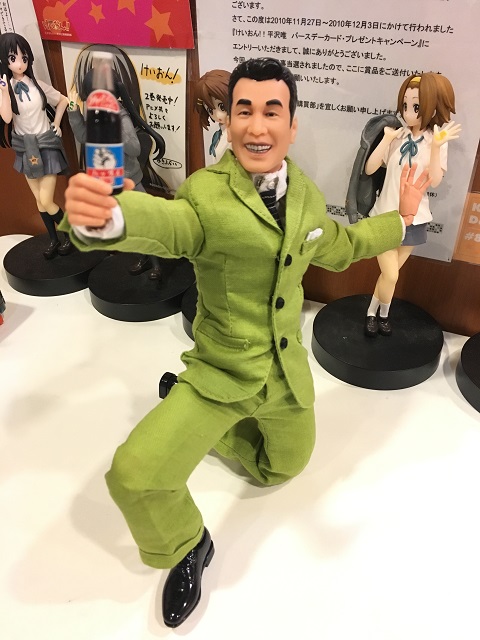

これが、ジェット・ジャガー。↓。総合ランキングでは、14位。

8位、ベビーゴジラ:「ゴジラvsメカゴジラ」(1993)。ゴジラザウルスの赤ちゃん。雑食性でハンバーガーも食べる。↓。

3作品にまたがり、登場。ベビーゴジラは、164cm.42kgが徐々に大きくなる。

リトルゴジラ:「ゴジラvsスペースゴジラ」(1994)。身長30m.体重8000トン。↓。

ゴジラジュニア:「ゴジラvsデストロイア」(1995)。身長40m.体重1万5000トン。↓。

三役揃い踏み。↓。

7位、メカキングギドラ:「ゴジラvsメカキングギドラ」(1991)。

ゴジラ最大のライバル・キングギドラが最新技術で再生されたサイボーグ怪獣。↓。

映画序盤でゴジラに真ん中の首を破壊され、羽も破られ海底に深く沈められ、23世紀に復活。

ゴジラに破壊された箇所がサイボーグ化され、コックピットで人間が操縦する。↓。

サイボーグ化で、いくつか思い出した怪獣を紹介しよう。

メカニコング:「キングコングの逆襲」から。↓。

改造パンドン:「ウルトラセブン」より。↓。

メカバルタン:「アンドロメロス」より。↓。

6位、アンギラス:「ゴジラの逆襲」(1955)。ゴジラが最初に戦った怪獣。大阪城と言えば、アンギラス。↓。

5位、メカゴジラ:「ゴジラvsメカゴジラ」(1974)。宇宙人が地球侵略のため作ったロボット。

1974年は長嶋が引退した年だが、メカや超合金やロボットが大ブームの時代。

映画では、まずゴジラが暴れてる。↓。

ゴジラは攻撃を受け、皮がドンドン剥がれて、メカゴジラが出てくる。↓。

全身から火炎放射攻撃をする。↓。

ゴジラとキングシーサに挟み撃ちされても、ビーム&ミサイル攻撃でキングシーサをあっさり退治する。

下が、キングシーサ。ランキング20位圏外。↓。

古いタイプの、メカゴジラ・フィギュア。↓。

別の奴。↓。

2つを並べてみました。↓。

4位、ミニラ:「怪獣島の決戦 ゴジラの息子」(1967)。↓。

身長は13-18m、体重1800-3000トン。

前にも言ったが、ゴジラは身長50m(プールと同じと覚えるとよい)として、なぜかミニラのフィギュアは縮尺がデカい。↓。

映画の宣伝用ポスター。ミニラの誕生シーン。↓。

ミニラ大暴れ。↓。

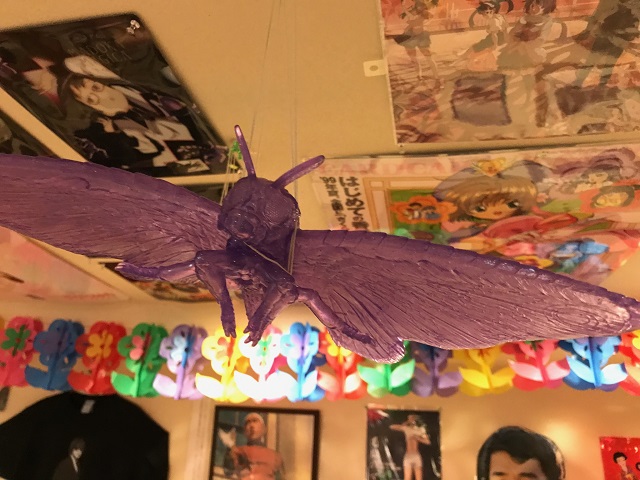

3位、ラドン:「三大怪獣 地球最大の決戦」(1964)。↓。

ラドン自体が初めて登場したのは「空の大怪獣ラドン」(1956)。

ラドンと言えば、美しい死に様。「空の大怪獣ラドン」のラストで力尽き、燃え滾る溶岩の中へ。

炎に包まれるラストシーン。命をおとす寸前にみせたラドンの最後の羽ばたきと悲しい泣き声が心に響く。

ラドンの後ろ姿。↓。

実は、これはNGだそうで、ワイヤーに吊って阿蘇山の火口でスタッフの力加減でワイヤーが切れてしまい、

下に落ちる動きが、何とも面白く、円谷監督が「これいいじゃないか!」と大喜びして採用されたらしい。

2位、キングギドラ:「三大怪獣 地球最大の決戦」(1964)。

金星を一夜にして滅ぼした宇宙超怪獣という設定の悪役怪獣で、ゴジラ最大のライバル。

その登場シーンはもはや伝説。

黒部峡谷に巨大な隕石が落下。その隕石の炎が渦巻きながら、キングギドラになる。↓。

別バージョン。↓。

さらに別バージョン。↓。

実はこの黄金の三つ首ドラゴンは、クランクイン寸前までグリーンだった。

「出来ました」、と円谷監督を呼びに行ったら、どういう訳か一緒に来てた女性がいて、その女の吐いたセリフが、

「緑なんだ!金星から来た怪獣だから、金、かと思った」

一堂、シーン。

ちょつと間を置いて、円谷監督が、「金にしろ~!」。

翌日が撮影だと言うのに、この女の一言で、スタッフは総がかりで金に塗り替えたという。

キングギドラは、元々は緑でした、というお話。

下が、緑のキングギドラ。↓。

後姿。↓。

1位、モスラ:「モスラvsゴジラ」(1964)。

蛾の怪獣。地球の味方。9回登場は、ゴジラに次ぐ。モスラは女性人気が強い。

小美人を通じて、人間とコミュニケーションがとれる。

ザ・ピーナッツが「モスラの歌」を歌い、「モスラは力をお貸しします」と通訳する。↓。

別のタイプ。↓。

さらに別のタイプ。↓。

連隊で飛ばせてあります。↓。

モスラは初めてゴジラを敗北させた怪獣だが、実はゴジラに勝ったのはモスラの幼虫。糸を吐いて攻撃した。↓。

以上が、ゴジラ総選挙の結果でした。

アニメヒーローヒロインのような意外性はありませんでしたね。

ところで、ゴジラの名前の由来を知らない人が意外と多いのですが、

ゴリラのように強くて、クジラのように大きい、から来ています。

モスラは、蛾の怪獣です。蛾は、moth、ですから、モスラ。

そうなると、モスバーガーが気になりますね。蛾のハンバーガー??なんて。

でも、大丈夫。モスバーガーは、MOSで、

MはMountain(山のように気高く堂々と)

OはOcean(海のように深く広い心で)

SはSun(太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って)という意味だそうです。

ラドンの名称は、恐竜のプテラノドンに由来しています。プテ・「ラ」・ノ・「ドン」。

そういえば、ポケモンに「プテラ」というのがいましたね。こんなのです。↓。

あれも、だったら、プテラノドンの「プテラ」かな?

北朝鮮に、ノドン、ってミサイルがあるけども、あれもプテラノドンの「ノドン」かな?

キングギドラは、キングはいいとして、ギドラの由来は、ギリシャ神話のヒュードラ(多頭の水蛇)に「g」をつけて、

ギドラにしたそうです。良いネーミングですね。

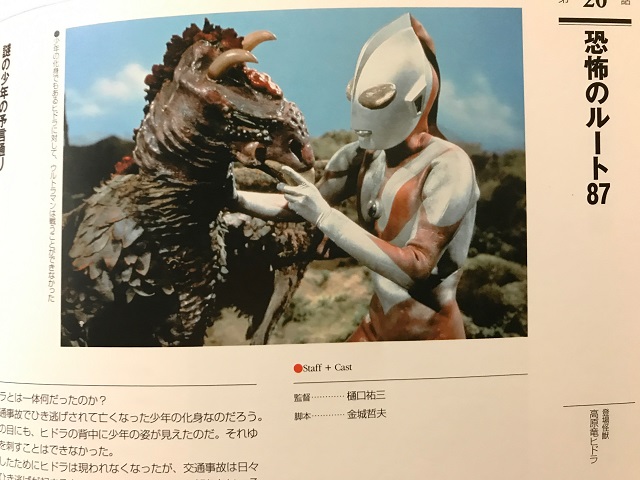

ヒュードラは別名ヒドラ、とも言います。ヒドラというウルトラ怪獣もいました。伊豆シャボテン公園にいます。↓。

最後に、番組でやってた好きなゴジラ映画ランキングです。

5位、「ゴジラvsモスラ」(1992)。

4位、「三大怪獣 地球最大の決戦」(1964)…キングギドラ初登場。↓。

3位、「ゴジラ」(1954)…初代ゴジラ。

2位、「モスラvsゴジラ」(1964)…モスラ初登場。

1位は、…なんだと思いますか?

シンキング・タイム!

発表します。1位は、「シン・ゴジラ」(2016)、です。当然ですね。だって、それの番宣だもの。↓。

僕が初めて映画館で観たゴジラ映画は、「ゴジラ・エビラ・モスラ南海の大決闘」(1966)、でした。

茅ヶ崎駅北口駅前にあった「新星」という東宝系の映画館です。懐かしいなぁ。

この時の、怪獣エビラは、ランキング20位圏外で、番組では、エビラの「エ」の字も出なかった。

替わりと言ってはなんだが、下が、車エビの塩焼き。エビつながり。↓。

僕が一番好きなゴジラ怪獣は、ガバラ、です。理由は色が、うぐいす餅の粉に似てるからです。ランキング20位圏外。

BGM. 遠藤賢司「続東京ワッショイ」